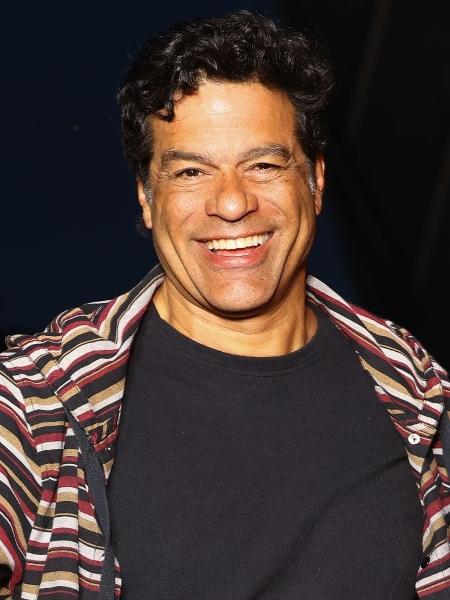

Joice Berth: 'Mobilização de comunidades é resultado do abandono político'

Além de expor para todos as desigualdades históricas, a chegada da covid-19 ao Brasil e, principalmente, às periferias provocou "um choque de pandemia", avalia a arquiteta e urbanista Joice Berth. Para Berth, também autora do livro "O que é Empoderamento?" (Selo Sueli Carneiro da Editora Polén, 2019), o que vem ocorrendo no Brasil desde março é o encontro de dois vírus: o da covid-19 e o da negligência do poder público.

A pandemia destacou um cenário já conhecido: a mobilização popular surge com força nas periferias para suprir demandas não atendidas pelo poder público, mas esse cenário não é o ideal e deve haver cuidado para não romantizá-lo. Uma saída para valorizar essa atuação e gerar mudança, defende a arquiteta urbanista, é uma maior participação de pessoas com experiência de articulação nesses territórios nos espaços de decisão das políticas urbanas. Leia abaixo a entrevista.

Como a pandemia tem impactado a vida nas cidades?

Eu acho que um dos grandes problemas na formação das cidades é a ausência de um olhar específico para questões que deveriam ser centrais, como a questão racial, por exemplo. Não tem como pensarmos que os privilégios que a branquitude foi acumulando ao longo da história não interferiram na configuração das cidades que temos atualmente. Morar se tornou um privilégio por conta das políticas fundiárias que estão sendo empregadas ao longo dos anos, a ocupação das cidades, o lugar onde se pode ou não frequentar, acho que tudo isso deixou de ser considerado e o urbanismo foi trabalhando em cima de uma linha muito tecnicista, sempre pensando de maneira muito focada na academia e não se pensou nas questões sociais que são determinantes de como vai funcionar uma política urbana na prática.

Como a relação entre universidade e poder público influencia no que se vê hoje nos espaços urbanos?

Por conta disso, fomos acumulando problemas que ninguém sabe exatamente como resolver. É claro que a arquitetura e o urbanismo têm seus limites de atuação. Não é possível que um arquiteto, um urbanista só com seu trabalho consiga interferir nas decisões políticas, a menos que ele esteja ocupando espaços políticos decisivos, como no Legislativo ou Executivo. As questões sociais devem ser incorporadas às discussões, pautar decisões nos espaços institucionais, mas não é o que acontece.

E qual é o impacto desse tipo de política na vida das pessoas que vivem nas cidades?

O resultado é que o problema de mobilidade persiste, assim como a fragmentação do espaço urbano. Isso acontece porque mesmo que a favela se torne um lugar habitável, no sentido da salubridade, com a questão arquitetônica bem resolvida, aquele ainda é um lugar à margem da cidade e da sociedade.

Essa fragmentação tem uma origem e a origem é racial, é referente à classe econômica também. Eu acho que isso fez com que a gente atrasasse um pouco ou não conseguisse propor coisas mais adequadas para a realidade social que a gente tem no Brasil.

A gente tem visto na pandemia fortes exemplos de articulação popular. Aqui em São Paulo temos Paraisópolis, os movimentos de ocupação. É uma situação ambígua, pois se por um lado mostra a importância de legitimarmos a construção popular, por outro ressalta a atuação omissa do Estado. Qual é uma saída possível para isso?

Minha leitura parte do meu lugar de mulher negra, periférica e profissional do urbanismo e da arquitetura. Com certeza, a mobilização das comunidades é o resultado do abandono político, algo que não pode acontecer. O poder público tem a obrigação de resolver as coisas, mas acaba por tomar meia providência, meia atitude, meia ação, nunca algo completo e pensando de forma mais aprofundada para resolver as questões. As pessoas que vivem nas periferias, nas áreas de favela, estão desde sempre abandonadas. O resultado disso é que a população tem que se levantar e fazer algo sozinha.

Mas, sem dúvida nenhuma, trazer essas pessoas que já têm essa experiência de articulação no território para dentro dos espaços que decidem as políticas urbanas, como os planos de urbanização, de habitação, de saúde, de saneamento e de infraestrutura é fundamental. É aí que começa a inclusão — e não é nem inclusão. Essas pessoas têm o direito de falar, de decidir como o espaço por elas ocupado seja construído, reformulado, ou seja, ressignificado.

Eu acho que na gestão [Fernando] Haddad [PT, em São Paulo, entre 2013 e 2016] a gente teve algum avanço com relação a isso, o plano diretor foi criado de uma maneira muito participativa envolvendo os conselhos e a sociedade civil nas votações, acho que isso foi uma grande inovação. Mesmo o plano diretor fala de urbanismo inclusivo, tem essa intenção de fazer com que a coisa seja mais democrática e esbarra em certas questões que são sociais.

Um exemplo bem claro de como isso funciona é o caso recente da Vila Leopoldina. Tem uma área que seria disponibilizada para remover pessoas de duas favelas da região, e ia se construir habitação social em um terreno que antigamente era da CPTM e estava vago. A Votorantim ia bancar essa construção, só que os próprios moradores se articularam para impedir isso, e a Vila Leopoldina é um bairro de classe média alta. O que os moradores querem, na verdade, é que se remova essas famílias das duas favelas do bairro, eles não querem que essas pessoas morem ali. E aí você esbarra na atuação do arquiteto urbanista. A gente não tem como incidir diretamente nisso, mas a gente pode pensar num trabalho no nível legislativo que quebre essa hegemonia das pessoas que moram ali e que acham que podem ditar quem pode e quem não pode ocupar o bairro, por exemplo.

Eu acho que a atuação do arquiteto urbanista precisa necessariamente passar por uma reformulação no sentido de consolidar um diálogo multidisciplinar e o diálogo institucional também, essas coisas têm que ser consideradas. Existem urbanistas que têm uma atuação muito bacana, que pensam no social, embora deixem muito a desejar nessas questões de raça e de gênero, mas ainda assim é algo muito inexpressivo e que, enfim, não usa os privilégios de ser branco ou de ser bem-nascido para atuar de uma maneira mais incisiva.

A partir da sua realidade de mulher, negra, arquiteta urbanista e periférica, como você vê as desigualdades escancaradas na pandemia?

Nesse choque de pandemia, essas duas coisas se fundiram. Para algumas pessoas serviu para tirar a venda dos olhos, para dissipar a cortina de fumaça que permitia que as pessoas disfarçassem aquilo que está debaixo do nariz de todo mundo. Tem a questão da mobilidade urbana, de você ter de se deslocar em meio à pandemia, ter de se deslocar da periferia para ir trabalhar na região central. Então você fica duas horas confinado dentro de um ônibus em uma situação de contaminação por um vírus que é letal.

As pessoas falam 'escancarou', mas na verdade o que houve foi um choque de pandemia. O descaso da política brasileira com relação às condições que as desigualdades levam para a vida das pessoas é histórico. Na verdade não é nem um descaso, a omissão é um posicionamento político

Joice Berth, arquiteta urbanista

Outro problema que a pandemia revelou foi o fato de não se poder fazer isolamento em casas onde moram muitas pessoas, a própria organização do território urbano nas periferias...

É, também existe a questão da configuração das moradias. A autoconstrução pode ser muito interessante de certa forma, mas também deixa muito a desejar porque falta um olhar profissional que considere questões básicas, como o tamanho dos ambientes, a ventilação, a circulação, o espaço entre uma moradia e outra. Essas questões vieram à tona de alguma forma com a pandemia, mas eu vejo isso como algo que já vínhamos tentando equilibrar na nossa vivência como periféricos, como pessoas que moram na favela.

E por isso mesmo que as pessoas na periferia cumprem menos isolamento social. Porque estamos tão expostos a diversas violências institucionais, que neste momento não faz muita diferença um vírus. Há tanta coisa que já pode nos matar, que um vírus é só mais uma coisa e não impacta diretamente na percepção das pessoas que estão ali. Elas têm que se deslocar para trabalhar, para garantir o sustento das suas famílias. Por isso que eu digo que é um choque de pandemia, você tem a contaminação pelo vírus, mas você também tem também um outro vírus que é a negligência do poder público, da sociedade brasileira, que nunca se importou com aquilo que os olhos não conseguem ver. Essa realidade aparece na televisão e causa indignação, mas depois cada um vai cuidar da sua vida como se nada tivesse acontecendo.

As prefeituras tomaram decisões durante a pandemia que por vezes privilegiaram quem vive nas regiões centrais ou não depende do transporte público. Já é possível extrair alguma lição de planejamento urbano desse contexto emergencial? Como essas medidas devem ser avaliada pela população em um ano de eleição municipal?

A grande lição desse momento, para mim, é que se você não cuida dos problemas sociais que existem, que são históricos e estão enraizados na sociedade, numa condição de pandemia, isso só se agrava ainda mais. Gostaria que as pessoas prestassem muita atenção na atitude dos nossos candidatos. Nas últimas eleições, por exemplo, ninguém apresentou um plano sobre cidades ou habitação. Ao mesmo tempo, a sociedade não questionou essa ausência.

Agora, talvez as pessoas estejam entendendo que pensar em questões do território, de habitação, pensar na situação da população de rua e nos refugiados é fundamental num plano de governo. Não pode faltar em nenhuma esfera e precisa haver uma ação integrada entre esses três entes públicos para trazer para as cidades soluções para problemas históricos.

Você vê, por exemplo em São Paulo. Antes de estourar essa questão da crise, o prefeito [Bruno Covas, do PSDB] estava se mobilizando para tirar dinheiro do Fundurb, um fundo que está principalmente para atender a questão da moradia e da mobilidade urbana, para reformar o Vale do Anhangabaú. Legal, é bacana reformar os pontos da cidade, mas você percebe que não é uma medida pensando nos problemas sociais, é uma medida eleitoreira, populista. Porque você pode esperar um pouco mais para reformar o Vale do Anhangabaú, pegar o dinheiro e investir em habitação popular, habitação social, que está completamente parado as políticas habitacionais há um bom tempo.

Defendo que as pessoas olhem para as sutilezas da política nacional e entendam que precisamos brigar e pressionar pelas mudanças que queremos. A política não pára quando você vota. Temos que cobrar, buscar organização social, integrar conselhos, apresentar planos, cobrar a vereança e os deputados. Temos que fazer uma mobilização social muito intensa, senão nada vai andar de acordo com o que necessitamos. A minha experiência como assessora parlamentar [Joice trabalhou na equipe de Eduardo Suplicy, do PT, na Câmara Municipal em São Paulo] me mostrou muito isso. Existem entidades da sociedade civil articuladas fazendo as cobranças devidas, fazendo um trabalho para melhoria da sociedade, mas eles fazem um trabalho muito solitário, não tem uma ampla aderência das pessoas.

Aproveitando a sua fala sobre atos e mobilização popular, é possível traçarmos algum paralelo entre os movimentos Black Lives Matter que tomaram as ruas nos EUA e em outros lugares do mundo e atos antirracistas no Brasil?

Eu penso o seguinte. O racismo é um problema que não é exclusivo do Brasil. Onde tem pessoas negras, tem racismo. Fora do Brasil, em certos lugares, não é racismo apenas contra negros, também tem islamofobia, contra asiáticos. No nosso contexto aqui das Américas, o racismo contra negros é muito mais expressivo. Agora, eu acho que por mais que o racismo tenha práticas muito semelhantes em todos esses lugares, a gente não pode jamais tentar acompanhar as lutas de outros países. Porque os processos de colonização foram diferenciados, a maneira como o racismo se instalou nessas sociedades é muito diferente. Aqui a gente ainda tem que lidar com o mito da democracia racial, que fez muito mal para a cabeça de muitas pessoas negras, que ainda não entenderam exatamente o quanto o racismo é limitador da sua vida e do seu desenvolvimento social.

A gente teve aqui um processo de alijamento e exclusão das pessoas negras do sistema de ensino. O aprendizado, a leitura, a informação são fundamentais para que a gente consiga compreender profundamente as dinâmicas raciais, então tem uma série de questões que nos colocam uma diferença chave entre a mobilização de resistência que se faz no Brasil e que se faz nos Estados Unidos. A questão da educação é fundamental, em 1920 já existiam nos EUA universidades específicas para pessoas negras. A questão da segregação institucional formou a pessoa negra norte-americana de uma maneira muito diferente do que o negro brasileiro, que foi formado a partir do mito da democracia racial. Isso cria diversas dinâmicas bastante complicadas que inviabilizam muitas lutas. Agora, a sanha por resistir, por salvar a própria vida, por tirar a população negra da marginalidade, por dar uma possibilidade de existência digna para o povo negro, esse sentimento é o mesmo aqui no Brasil, lá nos EUA, na França, em Londres, em toda a Europa. O sentimento é o que nos une. O sentimento de que alguma coisa precisa ser feita. Agora, aqui no Brasil, infelizmente, apesar de sermos maioria populacional de acordo com o IBGE, o letramento racial que é fundamental para essas articulações coletivas ainda é muito incipiente e isso compromete bastante a organização. O desejo que eu tenho é que a partir desses próximos tempos as pessoas negras começam a entender que elas têm o direito de lutar pela sua vida, que o racismo determina o lugar que elas ocupam, inclusive o lugar que elas moram.

Às vezes eu vejo muita gente que mora nas favelas dizendo 'ah eu tenho orgulho de ser favelado, de morar na favela'. Eu entendo até certo ponto essa afirmação, mas eu acho que não se pode romantizar nem esquecer que a favela é produto do racismo urbano. A favela e a periferia são produtos diretos das desigualdades que têm raça, gênero e classe trabalhando para manter pessoas na marginalidade.

A gente tem que exigir que a favela deixe de ser o pedaço da exclusão da cidade, da exclusão do espaço urbano

Joice Berth, arquiteta urbanista

Acho muito bacana essas movimentações todas, mas a gente não pode achar que estamos em pé de igualdade com a luta deles porque não estamos. Para nós que estamos aqui, a luta deles parece que é um grande levante completamente emotivo, mas não é, é uma ação casada, que tem sido articulada há muito tempo, acho que tem pelo menos cinco anos que ouço falar de Black Lives Matter, já vieram para o Brasil, já viajaram o mundo e estão ali só se fortalecendo, angariando apoio para poder nesse momento fazer o que estão fazendo. Se a gente nesse momento tentar fazer a mesma coisa, todos nós acabamos igual Rafael Braga, igual Marielle Franco.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.