Com sobrenomes como Souza e Silva, estes são os 'brasileiros' da África

Imagine só: andando por uma vila desconhecida, você encontra pessoas com sobrenomes como Souza, Silva, Domingos, Medeiros... Elas comem feijoada e são católicas que celebram principalmente Nosso Senhor do Bonfim. Pode parecer qualquer lugar do Brasil, mas dessa vez não é. Fica na África, em Oiudah, cidade do Benin.

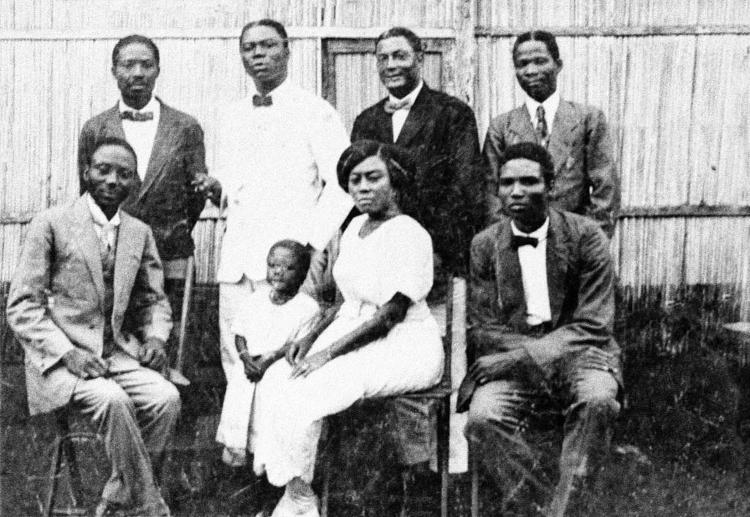

Ali reside a maior parte da população que é chamada de "brasileiros da África": os agudás, descendentes de pessoas escravizadas ou de traficantes de escravos que saíram do Brasil e foram para a região oeste do continente africano durante e após a escravidão.

Espalhadas entre Benin, Nigéria e Togo (também foram para Gana, mas lá receberam o nome de "tabom" por sempre falarem "tá bom") essas pessoas levaram as festas, as comidas e a religião que tinham no Brasil e desenvolveram uma comunidade brasileira do zero no continente africano.

Essa região da África constitui um exemplo único de implantação de uma cultura brasileira - no caso, baiana - fora de nossas fronteiras, pois não se trata de uma colônia de brasileiros, como acontece em muitos países, mas de todo um grupo social que se reconhece como brasileiro.

Milton Gurran, antropólogo

Por que voltaram para a África?

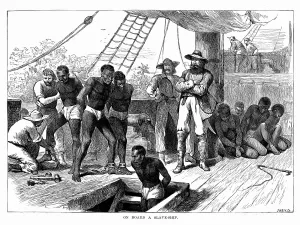

Cerca de quatro milhões de africanos foram sequestrados e vendidos durante os quase quatro séculos de escravidão. A maioria deles veio para o Brasil. Quantos conseguiram ou foram obrigados a retornar ao continente africano, no entanto, ainda é incerto - a estimativa está entre 3 mil a 8 mil pessoas durante o século 19.

Este tipo de imigração foi impulsionado por uma série de motivos. Alguns poucos registros de pessoas que retornaram já podiam ser observados há um tempo, mas foi a Revolta dos Malês que intensificou essa imigração entre 1835 e 1837, segundo Carlos da Silva Junior, mestre em história social pela Universidade Federal da Bahia.

Por causa da rebelião, a perseguição, em especial aos africanos muçulmanos, foi intensificada. Os que não foram mortos foram presos ou deportados sob suspeita de envolvimento nos eventos de 24 e 25 de janeiro daquele ano. Uma lei de Salvador, de 13 de maio de 1835, também chegou a definir que todos os africanos libertos fossem expulsos do Brasil - o que se mostrou inviável financeiramente.

"Leis provinciais rigorosas e aumentos de impostos tornaram a vida dos libertos insustentável, levando muitos a escolherem retornar", pontua o pesquisador. Com o tempo e a deportação de alguns africanos, outros libertos chegaram a procurar a polícia na tentativa de também deixar o Brasil.

Carlos da Silva Junior também explica que alguns libertos que viajaram à África por motivos comerciais também foram impedidos de voltar ao Brasil, o que contribuiu ainda mais para o aumento do número de retornados. Na época, era comum que ex-escravizados retornassem para a África para se envolver com o tráfico de escravos, já que este era o comércio mais lucrativo até então.

Imigração de retorno teve 3 fases importantes

As localidades mais frequentemente escolhidas para o retorno de ex-escravizados eram as vilas e cidades litorâneas do Benin, Togo e Nigéria, região que no século 19 era conhecida como a Costa da Mina.

Newsletter

NÓS NEGROS

O Núcleo de Diversidade do UOL traz reportagens e análises relacionadas à população negra. Toda terça.

Quero receberOs desembarques aconteciam nos principais portos da região, que já eram conhecidos desde os tempos do tráfico legal de escravizados e ainda permaneceram ativos durante a proibição: Agoué (Togo), Ouidah e Porto Novo (Benin), e Onim/Lagos (Nigéria).

Além da forte imigração após a Revolta dos Malês, a pesquisadora Lisa Castillo identificou outras duas fases de maior imigração para os que retornaram ao continente africano: na década de 1840, quando principalmente homens imigraram - muitos deles acabaram voltando para o Brasil -, e após 1850, com o fim oficial do tráfico de pessoas em solo brasileiro.

Na terceira fase, o que antes era quase uma exclusividade de libertos da Bahia se espalhou pelo país, e pessoas do Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Sul começaram a imigrar.

Parte dos adeptos do candomblé também começaram a retorna à África para se reconectar com suas raízes espirituais. Outros foram deportados por sofrerem acusações racistas de "feitiçaria".

Segundo Lisa Castillo, o custo da viagem ficava entre 30 e 40 mil réis. "Era um valor considerável, equivalente a 10% do valor de uma alforria média", explica a pesquisadora.

Para quem tinha mais condições financeiras existia a possibilidade de fretar navios. Um caso célebre foi o do Nimrod, navio alugado por dois africanos libertos em 25 de janeiro de 1836, exatamente um ano após a Revolta dos Malês, transportando 160 viajantes que escolheram deixar a Bahia.

Algumas das viagens de retorno também eram custeadas pelo governo brasileiro. Ironicamente, alguns retornaram em embarcações que foram anteriormente utilizadas para trazer escravizados.

Redes de apoio para levar pessoas do Brasil para a África

Na Bahia, havia redes robustas que se formavam e eram ativadas para quem tivesse interesse em retornar à África. Aqueles que viajavam primeiro para lá acolhiam os que chegavam posteriormente.

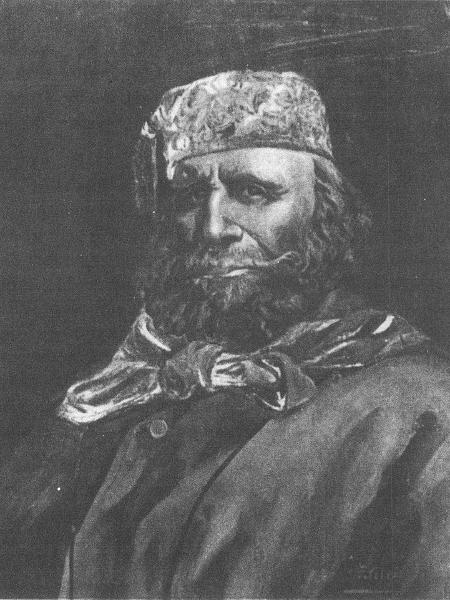

Contudo, desde o começo eles contaram com o apoio de Francisco Félix de Souza, que depois ficaria conhecido como um dos maiores traficantes de escravizados da História.

Segundo pesquisas do antropólogo Milton Guran, que tem um vasto estudo sobre os agudás e documentou essa história desde a década de 1980, Francisco Félix era um baiano filho de pai português e mãe indígena ou escravizada (não é certa a origem nem a raça dele).

Ele teria chegado provavelmente em 1788 em Oiudah para participar do tráfico de escravizados. O rei de Daomé, reino que entre os anos 1600 e 1904 se manteve no domínio de boa parte da região que hoje é a República do Benin, concedeu a ele o monopólio de todo o comércio àquela época.

Figura contraditória, Francisco Félix tornou-se fundamental para a história dos agudás. Após conseguir terras em Oiudah, as histórias orais da população local contam que ele passou a ajudar os recém chegados concedendo-lhes terras para se estabelecerem no país. O comerciante também teve inúmeras esposas e filhos.

Atualmente muitas das famílias agudás se reúnem nas proximidades da residência dos descendentes de Francisco Félix, que morreu aos 94 anos.

Feijoada, burrinha e Nosso Senhor do Bonfim em terras africanas

Em 'Origens - Um Chef Brasileiro no Benin', nova série documental do UOL, o chef João Diamante vai até a casa dos Souza, descendentes de Francisco Félix, em Oiudah.

"Nós somos os agudás daqui, somos os brasileiros-africanos do Benin", se apresenta Anahle de Souza. Ele conta como seu antecessor trouxe consigo os irmãos e irmãs, a esposa e seus escravizados. "Aqui ele não tinha o hábito de comer coisas africanas, ele comia coisas do Brasil. Foi assim que a cultura de lá foi perpetuada aqui, com a feijoada".

Apesar de ser bem diferente da feijoada que estamos acostumados a comer aqui no Brasil (feita lá com feijão vermelho, e não preto), os de Souza contam que o prato foi só uma das tantas influências brasileiras que se estabeleceram no Benin.

Além da comida, os agudás levaram aspectos importantes da cultura brasileira, como o catolicismo. A Grande Mesquita de Porto Novo (cidade que é capital do Benin e tem o nome escrito em português originalmente), por exemplo, finalizada em 1930, mais parece ter saído diretamente das ruas do Pelourinho, em Salvador (BA).

Mas a celebração de Nosso Senhor do Bonfim talvez seja a influência brasileira mais importante para os agudás do Benin. "Para eles que voltavam, celebrar o Bonfim significava festejar ao mesmo tempo as lembranças da Bahia e o retorno, já que interpretavam a palavra Bonfim como um bom final de vida na África", explica Milton Guran.

Segundo o antropólogo, a festa era uma forma de afirmar seu catolicismo e sua cultura brasileira. "Celebra-se a missa, com certeza. Mas, antes de mais nada, há o desfile, dança-se o samba, canta-se canções em português, come-se feijoada e outros pratos brasileiros e, sobretudo, há o folguedo da burrinha", conta.

A história que a História não conta

Apesar da grandiosidade desta realidade, o historiador Carlos ressalta que ela é pouco contada e poucos brasileiros a conhecem, inclusive dentro do contexto acadêmico.

Há exposições fotográficas e documentários pontuais, mas nos países para os quais retornaram, a presença dos agudás é indiscutível, deixando marcas profundas na arquitetura, como a principal mesquita de Porto Novo, no Benin, construída por retornados e que lembra igrejas barrocas brasileiras.

Além disso, em outras esferas, como a política, os descendentes dos retornados tiveram um papel significativo. Um exemplo é Sylvanus Olympio, neto de retornados do século 19, que se tornou o primeiro presidente do Togo após a independência.

O constante fluxo entre as duas margens ainda persiste. Há parentes dos retornados do século 19 na Bahia até hoje, pessoas que não viajaram com o restante da família, o que indica que essa história merece uma compreensão mais profunda.

Carlos da Silva Junior, mestre em história social

*

Acarajé ou akará? Só tem feijoada no Brasil? E quem são os "brasileiros-africanos" do Benin? Pela primeira vez na África, o chef João Diamante mergulha entre passado, presente e futuro da história e do sabor brasileiro. Assista ao primeiro episódio de "Origens - Um chef brasileiro no Benin":

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.