A luta para salvar o planeta Terra das mudanças climáticas

O século 21 pode ser facilmente chamado do século das mudanças climáticas. Suas primeiras duas décadas foram suficientes para transformar o tema numa questão existencial para a humanidade e mostrar seus possíveis - e prováveis - impactos na vida na Terra.

Da campanha e do documentário do ex-vice-presidente americano Al Gore, em 2006, à assinatura do Acordo de Paris, em 2015, e ao movimento lançado pela adolescente sueca Greta Thunberg, em 2018, o aumento da temperatura do planeta causado pela ação humana tornou-se um assunto onipresente.

Nada disso, porém, foi capaz de contornar o problema.

A cada vitória dos ambientalistas e ação conjunta de governantes, a comunidade científica internacional alertava que a situação se agravara.

A crescente emissão de gases causadores do chamado efeito estuda, principalmente o dióxido de carbono (CO2, ou gás carbônico), continuava provocando o aumento da temperatura terrestre.

Apesar de celebrados, os passos dados na tentativa de reduzir tais emissões eram considerados insuficientes e tardios. As mudanças climáticas tornaram-se uma emergência climática, e o mundo corria contra o calendário para tentar proteger a vida na Terra.

A eleição de 2000

O início da batalha em torno das mudanças climáticas foi pautado em grande medida pelas eleições presidenciais americanas de novembro de 2000.

Duas visões de mundo distintas enfrentavam-se nas urnas. De um lado, o então vice-presidente, o democrata Al Gore, para quem o aquecimento global era um problema grave que merecia especial atenção. Do outro, o então governador do Texas, o republicano George W. Bush, um cético que comandava um Estado com fortes ligações com a poluente indústria do petróleo.

Após a mais apertada disputa de que se tinha memória, Bush sagrou-se vencedor. O envolvimento dos Estados Unidos no combate às mudanças climáticas estava sob risco.

- Aquecimento global: como sua geladeira está esquentando o planeta

- Aquecimento global: 7 gráficos que mostram em que ponto estamos

- Mudanças climáticas: 5 razões por que 2021 pode ser um ano crucial na luta contra o aquecimento global

Em março de 2001, apenas dois meses depois de tomar posse, Bush voltou atrás nas promessas que fizera como candidato de combater o aquecimento global.

Numa carta a senadores republicanos, o presidente disse que, numa época de escassez energética, o governo não poderia prejudicar os consumidores.

"Isto é especialmente verdadeiro dado o incompleto estado de conhecimento científico das causas do, e das soluções para, o aquecimento global", disse Bush, segundo informou o jornal The New York Times.

Em 28 de março, o governo anunciou que não mais ratificaria o Protocolo de Kyoto, acordo pela redução de poluentes obtido no Japão, em 1997.

A disputa pela Casa Branca em 2000 teve outra importante consequência. Se a campanha contra o aquecimento global perdera a chance de ter um novo presidente americano comprometido com a causa, ela ganhou um ativista.

"Eu sou Al Gore, e eu era o 'próximo presidente dos Estados Unidos da América'." Com essa leve piada referindo-se a sua frustrada tentativa de governar a maior potência do mundo, Gore se apresentava no palco ao iniciar sua palestra sobre aquecimento global.

A cena, parte do documentário Uma Verdade Inconveniente, de 2006, mostrava um influente ex-político tentando convencer suas plateias de que as mudanças climáticas eram um fato, eram causadas pelas atividades dos seres humanos, e não havia tempo a perder na luta contra o problema.

Para entender melhor a situação no início do século 21, vale voltar à década anterior.

Em 1992, o Rio de Janeiro recebeu líderes do mundo todo na Rio-92, também conhecida como Cúpula da Terra e chamada oficialmente de Conferência de Desenvolvimento e Meio Ambiente das Nações Unidas.

No evento, três convenções foram assinadas, entre elas a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (na sigla em inglês, UNFCCC), assinada por 154 países.

Após entrar em vigor em 1994, a convenção deu início à realização de encontros anuais, as chamadas COP (Conferências das Partes), onde medidas concretas de combate ao aquecimento global poderiam ser adotadas por meio dos chamados protocolos.

O Protocolo de Kyoto, anunciado na COP3, realizada na cidade japonesa de mesmo nome, estabelecia diferentes responsabilidades pelo controle da emissão dos seis principais gases causadores do efeito estufa - especialmente o dióxido de carbono.

Reconhecendo que nações desenvolvidas haviam poluído mais o ambiente ao longo dos anos e tinham mais recursos para iniciar a redução da emissão de gases, por meio do corte no uso de combustíveis fósseis, o protocolo estabeleceu responsabilidades e metas apenas para os países mais ricos.

Estes deveriam reduzir em média, no período de cinco anos entre 2008 e 2012, suas emissões a 5,2% abaixo do nível do ano de 1990. No caso dos Estados Unidos, a redução seria de 7%.

Foi essa exigência, aliada ao fato de que nações poluidoras em desenvolvimento, como China e Índia, não eram obrigadas a reduzir suas emissões, que levou George W. Bush a abandonar o compromisso americano com a redução de emissões na atmosfera - firmado inicialmente em 1992 por seu pai, o presidente George Bush, e confirmado pelo presidente Bill Clinton em 1997.

Mesmo sem a ratificação pelos Estados Unidos, entretanto, em fevereiro de 2005 o Protocolo de Kyoto entraria em vigor.

Prêmios Nobel e Kyoto

Apesar da decepção com o retrocesso em Washington, o movimento ambientalista internacional cresceu nos primeiros anos do século - e foi reconhecido.

Em 2004, a comissão organizadora do Prêmio Nobel surpreendeu o mundo ao associar, pela primeira vez, a proteção do meio ambiente a esforços pela paz.

No dia 8 de outubro, a queniana Wangari Maathai foi anunciada como a vencedora do Nobel da Paz daquele ano, a primeira mulher africana e a primeira ambientalista a receber a honraria.

Maathai, então vice-ministra do Meio Ambiente do Quênia, foi reconhecida por um trabalho iniciado na década de 1970, quando lançou o Movimento Cinturão Verde, uma campanha pelo plantio de dezenas de milhões de árvores na África para combater o desmatamento no continente.

Àqueles surpresos com a combinação entre preservação da natureza e o Nobel da Paz, historicamente ligado à prevenção de conflitos armados, Maathai explicou o que era uma realidade cada vez mais aceita.

"O meio ambiente é muito importante em aspectos de paz, porque quando destruímos nossos recursos, e nossos recursos tornam-se escassos, nós lutamos por eles. Eu trabalho para garantir que nós não apenas protejamos o meio ambiente, mas também melhoremos a governança", disse ela.

Na cerimônia de entrega do prêmio a Maathai, em dezembro de 2004, o então presidente do comitê do Nobel, Ole Danbolt Mjos, reforçou a ideia. "A paz na Terra depende de nossa habilidade de assegurar o ambiente em que vivemos."

Esse ambiente ficara um pouco mais seguro três meses antes da entrega do Nobel. Quando o Protocolo de Kyoto foi definido, em 1997, foi anunciado que ele só seria implementado depois que 55 países, "representando 55% do total das emissões de 1990 dos países desenvolvidos", o ratificassem.

Com a decisão do governo Bush de retirar os Estados Unidos do acordo, tornou-se essencial a participação de outra potência: a Rússia.

A confirmação veio em setembro de 2004, quando o Parlamento russo ratificou o Protocolo de Kyoto, salvando o acordo de um risco de fracasso.

Pelas regras, assim como Nova Zelândia e Ucrânia, no período entre 2008 e 2012 a Rússia não teria de diminuir suas emissões em comparação com o nível de 1990, apenas mantê-las no mesmo patamar daquele ano.

A ratificação pela Rússia disparou uma contagem regressiva de 90 dias para a implementação do protocolo, o que ocorreu em 16 de fevereiro de 2005, mais de sete anos depois de seu anúncio.

A medida veio em boa hora. Ao longo de 2005, vários desastres naturais expuseram a fragilidade humana diante da natureza, especialmente em eventos relacionados aos oceanos.

O ano começou com os efeitos do tsunami do Oceano Índico, que matou 226 mil pessoas e devastou cidades nos litorais de vários países. Em agosto, o furacão Katrina destruiu boa parte da cidade americana de Nova Orleans e deixou 1.800 mortos no sul dos Estados Unidos.

Se o tsunami fora causado por um terremoto, fenômeno sem ligação com as mudanças climáticas, o Katrina foi um exemplo da violência cada vez mais frequente com que os furacões vinham se formando no Oceano Atlântico, desde a década de 1980.

A ciência não sabia ao certo se a intensidade de furacões tinha relação com o aquecimento global. No entanto, as tragédias costeiras, fossem furacões ou tsunamis, alertavam para efeitos do aguardado futuro aumento no nível do mar.

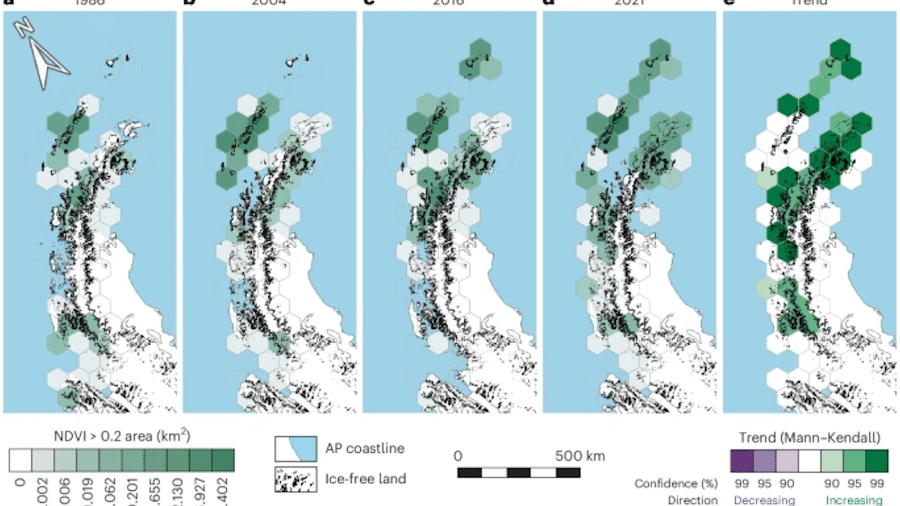

Como dizia um estudo publicado pela revista "Science" em março de 2005, já se esperava que o aquecimento do planeta causasse, ao final do século 21, uma elevação dos oceanos entre 13 e 30 centímetros, em comparação com os níveis de 1999.

Longe do mar, vinha do Brasil uma boa notícia à comunidade internacional. Em 2005, o país registrava a primeira queda no desmatamento da Amazônia, após uma tendência de alta iniciada em 1997.

Apesar dos 19.014 quilômetros quadrados desmatados, o balanço daquele ano foi promissor diante dos 27.772 derrubados em 2004.

Os números foram um alívio numa época em que os olhos do mundo voltavam-se cada vez mais para a importância das florestas tropicais, em especial a Amazônia.

Em 2006, o aquecimento global chegou a Hollywood. Em maio, foi lançado o documentário Uma Verdade Inconveniente, em que Al Gore dava uma verdadeira aula, com linguagem acessível, sobre as mudanças climáticas provocadas pela atividade humana - como indústria e transporte usando combustíveis fósseis.

Entre seus alertas, o ex-vice-presidente americano lembrava que 2005 fora o ano mais quente do planeta desde que medições de temperatura começaram a ser feitas - situação que se agravaria na década seguinte.

O aumento de temperatura, como mostravam seus gráficos, acompanhava o aumento nas emissões de dióxido de carbono na atmosfera. O filme ganhou o Oscar de Melhor Documentário em fevereiro de 2007, e no final daquele ano o Nobel voltou a combinar proteção do meio ambiente com a luta pela paz.

O prêmio Nobel da Paz de 2007 foi entregue para Al Gore e o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), órgão da ONU (Organização das Nações Unidas) criado em 1988 e cujos relatórios haviam se tornado peças fundamentais no entendimento das causas e efeitos do aquecimento global.

Na cerimônia de entrega do prêmio, Ole Danbolt Mjos voltou a dizer que a destruição da natureza colocava em risco a paz em várias partes do mundo.

"Infelizmente, nós já podemos estabelecer que o aquecimento global não apenas tem consequências para a 'segurança humana', mas pode também alimentar violência e conflito dentro de, e Estados", disse ele.

China e a volta dos EUA

A China, que até o final do século 20 ainda era vista como um país em desenvolvimento, rapidamente tornou-se uma superpotência.

Suas emissões de dióxido de carbono acompanharam seu crescimento econômico, que entre 2003 e 2007 registrou a incrível taxa média anual de 11,7%.

Em abril de 2007, a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) disse que a China estava prestes a ultrapassar os Estados Unidos como o país que mais lançava carbono na atmosfera.

Em junho, a Agência de Avaliação Ambiental da Holanda disse que isso já havia acontecido em 2006. Naquele ano, segundo o órgão, a China emitira 6,2 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, contra 5,8 bilhões de toneladas dos Estados Unidos - ambos já lançavam mais que os 5 bilhões que o mundo todo emitira em 1950. Em emissões per capita, o Canadá era o líder mundial.

Diante de seus crescentes números, a China, que havia ratificado o Protocolo de Kyoto em 2002, decidiu responder à demanda internacional por ações de sua parte.

Em junho de 2007, anunciou seu Programa Nacional para Mudanças Climáticas, em que prometeu elevar significativamente seus investimentos em energia limpa e renovável, mas ainda não se comprometia em reduzir suas emissões de carbono.

O outro grande poluidor em números absolutos, os Estados Unidos, demorou, mas acabou aliviando sua resistência à associação entre emissão de dióxido de carbono e as mudanças climáticas.

Em seu primeiro mandato, o presidente Bush manteve-se isolado dos coordenados esforços internacionais na área.

Depois de deixar o Protocolo de Kyoto, em 2002 o presidente anunciou uma política própria que prometia, no lugar de corte na produção de carbono, uma gradativa redução da relação entre suas emissões e a produção econômica.

Já em seu segundo mandato, iniciado em 2005, Bush reaproximou-se da comunidade internacional nessa área.

Aos poucos, seu governo passou a admitir em relatórios internos a ligação entre emissões de carbono e o aquecimento global.

Em agosto de 2007, o presidente convidou os líderes das maiores economias do mundo para um encontro de dois dias em Washington, em que discutiriam formas de reduzir a emissão de gases do efeito estufa.

"Nos últimos anos, a ciência aprofundou nosso entendimento das mudanças climáticas e abriu novas possibilidades para confrontá-las", disse Bush na carta em que fazia o convite.

O evento, entretanto, decepcionou líderes europeus, já que Bush continuava contrário à imposição de metas de redução de emissões.

Em julho de 2008, na reunião estendida do G-8 - oito maiores economias do mundo -, realizada em Toyako, no Japão, Bush apareceu plantando árvores com outros líderes e finalmente recolocou os Estados Unidos no esforço pela redução de emissões.

Entretanto, a meta aceita pelo governo americano, de 50% de redução até 2050 para os países desenvolvidos, foi considerada tímida demais, especialmente pelas nações em desenvolvimento.

O trabalho mais significativo vindo de Washington ficaria nas mãos do sucessor de Bush, o democrata Barack Obama.

Opinião pública e Paris

O reconhecimento do trabalho de pessoas e entidades e a pressão sobre as nações desenvolvidas refletiam a crescente preocupação com as mudanças climáticas pelo mundo.

Uma pesquisa internacional realizada pelo Serviço Mundial da BBC, em 2007, mostrou que a grande maioria da população concordava com as causas do aquecimento global e a urgência em combatê-lo.

Segundo a pesquisa, que ouviu 22 mil pessoas em 21 países, entre eles o Brasil, 79% dos ouvidos concordavam que "a atividade humana, incluindo indústria e transporte, é uma significativa causa das mudanças climáticas".

Noventa por cento dos ouvidos concordavam que era necessário tomar medidas contra o problema, sendo que 65% defendiam medidas "muito em breve" e 25% "nos próximos anos". Além disso, 70% disseram estar dispostos a fazer sacrifícios e mudar parte de seu estilo de vida para proteger o meio ambiente.

A pesquisa revelou um alto nível de consenso em torno do tema, meses depois que um relatório do IPCC fez uma avaliação considerada definitiva sobre as mudanças climáticas.

Em fevereiro de 2007, o documento do painel intergovernamental disse que "muito provavelmente" o aquecimento do planeta era resultado da ação humana. O órgão colocou em pelo menos 90% a possibilidade de que as mudanças no clima eram causadas pelas emissões de dióxido de carbono e outros gases causadores do efeito estufa.

O IPCC também previu que a temperatura da Terra aumentaria entre 1,8 e 4 graus Celsius até o final do século 21, em comparação com os níveis anteriores à era industrial. No mesmo prazo, a previsão de aumento do nível do mar foi de algo entre 28 e 43 centímetros.

A luta para conter as emissões de carbono mundo afora avançou com a chegada de Barack Obama à Casa Branca.

O novo presidente americano adotou uma série de medidas para reinserir os EUA no esforço de proteção ambiental.

Já em 2009, seu primeiro ano de governo, Obama introduziu uma medida para obrigar os fabricantes de veículos americanos a torná-los menos poluentes, reduzindo suas emissões em 30% até 2016.

Ao longo dos anos seguintes, seu governo investiu US$ 34 bilhões em inúmeros projetos e iniciativas de energia limpa e renovável, como produção de energia solar, eólica e fabricação de carros elétricos.

O governo americano ainda estabeleceu limites para poluição de indústrias e criou 19 áreas de proteção ambiental - ou "monumentos nacionais".

Apesar disso, muitos consideram que era preciso ter feito muito mais. "Obama fez mais do que qualquer presidente antes dele, mas ainda não foi suficiente", disse Jamie Henn, diretor da entidade ambientalista 350.org, ao site Global Citizen.

A maior contribuição de Obama, porém, talvez tenha sido colocar os Estados Unidos no centro da aprovação do principal compromisso ambiental feito até então pela comunidade internacional: o Acordo de Paris, estabelecido na COP21, realizada em dezembro de 2015 na capital francesa.

Em um discurso na reunião, o presidente americano deixou claro que seu país estava comprometido com a iniciativa.

"Eu vim aqui pessoalmente, como o líder da maior economia do mundo e do segundo maior emissor, para dizer que os Estados Unidos da América não apenas reconhecem nosso papel na criação deste problema, nós abraçamos nossa responsabilidade para fazer algo a respeito", disse Obama.

O Acordo de Paris foi o primeiro a envolver todo o planeta. Diferentemente, do Protocolo de Kyoto, que só estabelecia compromissos para os países desenvolvidos, o passo dado na França valeu para todas as nações.

O objetivo principal estava centrado na temperatura do planeta: garantir que ela ficasse "bem abaixo dos 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais", nas palavras da ONU. Além disso, esforços deveriam ser feitos para que esse limite ficasse próximo de 1,5 grau Celsius.

O acordo reuniu 196 nações - tecnicamente chamadas de "partes" - e não impôs limites ou metas para cada país. Suas regras misturaram compromisso com voluntariado, criando o conceito de "contribuições nacionalmente determinadas" - ou NDCs, na sigla em inglês.

Cada país deveria estabelecer e divulgar sua contribuição nacional para a redução de suas emissões de gases do efeito estufa, que seria regularmente atualizada com metas mais ambiciosas.

Como diz o documento, em seu Artigo 4, parágrafo 3º: "A sucessiva contribuição nacionalmente determinada de cada parte representará uma progressão além da então contribuição nacionalmente determinada daquela parte e refletirá sua mais alta ambição possível, refletindo suas responsabilidades e respectivas capacidades comuns, mas diferenciadas, sob a luz de diferentes circunstâncias nacionais".

O documento é claro ao cobrar transparência de todos os países na definição e cumprimento de suas contribuições.

Apesar do princípio de responsabilidade e engajamento coletivos, porém, o parágrafo 4 do mesmo artigo dizia que "partes de países desenvolvidos devem continuar a liderar, ao implementar metas de redução de emissões absolutas para toda a economia".

Já o parágrafo seguinte determinava que "apoio deve ser fornecido às partes de países em desenvolvimento", lembrando que, quando mais apoio eles receberem, mais ambiciosas poderão ser suas contribuições.

Outro ponto importante do acordo foi a adoção do conceito de "adaptação", ou o reconhecimento de que o clima já estava mudando de forma significativa, e medidas teriam de ser tomadas para que o mundo se adaptasse a elas.

Em 3 de setembro de 2016, China e Estados Unidos, os dois maiores emissores de carbono do planeta, depositaram sua documentação formalizando sua entrada no Acordo de Paris.

Dois meses depois, em 4 de novembro, o documento entrou em vigor, 30 dias após ao menos 55 partes, representando ao menos 55% das emissões de carbono globais, o ratificarem.

Sobre o líder chinês, Xi Jinping, não havia dúvida sobre sua autoridade para assumir tal compromisso. Xi ainda estava em seu primeiro mandato como presidente, e seu partido continuaria comandando a China indefinidamente, sem oposição legal.

Nos Estados Unidos, porém, o cenário era bem diferente. Obama estava em seu último ano como presidente, e grande parte de seus esforços poderia ser desfeita se a oposição chegasse ao poder.

Em 8 de novembro, foi o que aconteceu: o republicano Donald Trump foi eleito presidente, o que representou um novo rumo para os Estados Unidos.

Trump e Greta

Antes de chegar à Presidência, Donald Trump tinha um histórico de declarações céticas em relação às mudanças climáticas.

Em uma delas, numa postagem de 2012 na rede Twitter, disse: "O conceito de aquecimento global foi criado pelos e para os chineses para tornar a indústria dos EUA não-competitiva".

Em setembro de 2016, durante a campanha presidencial, a chefe de imprensa do então candidato, Kellyanne Conway, afirmou sobre Trump: "Ele acredita que o aquecimento global esteja ocorrendo naturalmente".

No dia 1º de junho de 2017, cinco meses após assumir a Presidência, seu ceticismo tornou-se política do governo americano.

"A partir de hoje, os Estados Unidos cessarão toda a implementação do não-obrigatório Acordo de Paris e dos dacronianos pesos financeiros e econômicos que o acordo impõe ao nosso país", afirmou Trump em um pronunciamento na Casa Branca.

"Isso inclui encerrar a implementação da contribuição nacionalmente determinada e, muito importante, o Fundo Verde para o Clima, que está custando para os Estados Unidos uma enorme fortuna", acrescentou o presidente.

O fundo a que Trump se referia fora estabelecido em 2010, para financiar ações de adaptação e alívio dos efeitos das mudanças climáticas.

Sob Obama, Washington prometera US$ 3 bilhões em contribuições, dos quais US$ 1 bilhão haviam sido transferidos antes da posse de Trump.

Segundo o novo presidente americano, o Acordo de Paris, que ele chamou de "muito injusto para os Estados Unidos", provocaria a perda de 2,5 milhões de empregos no país até 2025.

O governo oficializaria a decisão em 2019, e a saída do país do acordo ocorreria em 2020.

A reação internacional ao anúncio foi extremamente negativa. A União Europeia rejeitou a sugestão do presidente americano de que um novo acordo, mais palatável a seu governo, poderia ser negociado.

O bloco europeu disse que passaria por cima de Washington para negociar com Estados e empresas americanos.

Outras críticas, algumas duras, vieram de líderes das nações europeias, do Canadá, México, Austrália, Japão e até do Vaticano.

Segundo um alto representante da Santa Sé, o comando da Igreja Católica veria a saída americana do acordo, se formalizada, como "um enorme tapa na cara" e um "desastre para todos".

Um ano depois do anúncio de Trump, o mundo ainda avaliava o impacto da decisão americana, sabendo que a luta contra as mudanças climáticas não poderia contar com Washington.

Enquanto isso, em Estocolmo, capital da Suécia, uma estudante decidiu não ir à aula para protestar contra a falta de ações efetivas em defesa do clima.

Greta Thunberg, então com 15 anos de idade, sentou-se na entrada do Parlamento sueco com um cartaz que dizia, em letras maiúsculas: "GREVE ESTUDANTIL PELO CLIMA". Sua intenção era permanecer indo ao local, faltando às aulas, até o dia das eleições gerais no país, em 9 de setembro.

"Nós crianças com frequência não fazemos o que vocês nos mandam fazer. Nós fazemos o que vocês fazem. E como vocês, adultos, não dão a mínima para o meu futuro, eu também não vou dar", dizia Greta no panfleto que entregava a quem passava pelo local.

Dias depois do início de seu protesto, ela afirmou à Radio Sweden que era seu "dever moral" fazer o que ela pudesse pela causa climática.

Questionada sobre o que queria obter com seu protesto, ela respondeu: "Que as pessoas passem a priorizar a crise climática. Que elas percebam que nós estamos numa crise e precisamos agir considerando que estamos numa crise".

Greta passou a ser acompanhada em seu protesto por pais com suas crianças, foi visitada por alguns políticos, e até mesmo seus professores foram ao local falar com ela.

A partir de setembro, ela concentrou seu protesto às sextas-feiras, lançando o que chamou de "Sextas-feiras para o Futuro", agora acompanhada de outros estudantes.

Greves estudantis pelo clima não eram uma novidade, sendo que uma delas, no fim de novembro em Paris, colocou pressão sobre os participantes da COP21 - em que foi anunciado o Acordo de Paris.

O protesto de Greta, entretanto, ocorreu num momento em que jovens mundo afora pareciam prontos para uma ação coletiva em defesa do clima na Terra, de forma independente de entidades tradicionais como Greenpeace e WWF.

O movimento da adolescente sueca cresceu, chegou a outros países, e a voz de Greta Thunberg chegou à imprensa internacional.

Quatro meses depois, ela ocupava o microfone na COP24, a conferência climática anual da ONU, desta vez realizada na cidade de Katowice, na Polônia.

"Se soluções dentro do sistema são tão impossíveis de encontrar, talvez tenhamos que mudar o sistema", disse Greta. "Nós viemos aqui para lhes dizer que a mudança está vindo, vocês gostem ou não."

Outros movimentos apareceram em 2018, exigindo ações mais drásticas na defesa da natureza, entre eles o britânico Extinction Rebellion.

Criado pelos ativistas ambientalistas Gail Bradbrook e Roger Hallam, ele foi lançado oficialmente em outubro daquele ano, num protesto ao lado do Parlamento britânico, em Londres.

A organização apresentou-se ao mundo como um "movimento internacional que usa desobediência civil não-violenta numa tentativa de interromper a extinção em massa e minimizar o risco de colapso social".

Suas ideias e ações questionam o sistema financeiro e o próprio capitalismo que, segundo o movimento, são responsáveis pela destruição do meio ambiente.

Para a nova geração de ativistas, não se devia pensar em mudanças climáticas apenas. Era preciso agir diante do que chamavam de "emergência climática".

Essa explosão de movimentos sociais marcou o ano de 2019, quando greves pelo clima foram realizadas em inúmeras cidades de vários países.

A onda culminou com uma semana de greves no mês de setembro. Os protestos coincidiam com a reunião da ONU sobre o meio ambiente, a Cúpula da ONU por Ação pelo Clima 2019, convocada pelo secretário-geral Antonio Guterres para que os países melhorassem suas contribuições nacionalmente determinadas a partir de 2020.

Greta Thunberg compareceu à cúpula após cruzar o Atlântico num barco, saindo da Inglaterra, num gesto de oposição às viagens de avião, meio de transporte de alta taxa de emissão de carbono.

Na ONU, novas palavras duras da sueca, endereçadas aos líderes mundiais e ditas numa voz marcada pela raiva típica de muitos de sua geração.

"Vocês roubaram meus sonhos e minha infância com suas palavras vazias. E eu ainda sou uma das que têm sorte. As pessoas estão sofrendo. As pessoas estão morrendo. Ecossistemas inteiros estão entrando em colapso. Nós estamos no começo de uma extinção em massa, e vocês só sabem falar de dinheiro e contos de fada de eterno crescimento econômico. Como vocês se atrevem?", ela perguntava.

Seu pronunciamento foi reproduzido num tuíte por ninguém menos que o presidente Donald Trump, que escreveu: "Ela parece uma jovem garota muito feliz, animada com um futuro brilhante e maravilhoso. Que bom ver isso!". Greta então adotou a descrição em seu perfil no Twitter.

A sueca lidou com ataques de jornalistas e políticos conservadores. Uma dessas provocações saiu de Brasília. Em 10 de dezembro de 2019, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, criticou a cobertura que as ações da ativista recebiam mundo afora.

"Impressionante a imprensa dar espaço para uma pirralha dessa aí, uma pirralha", afirmou Bolsonaro, após mencionar que Greta havia se manifestado em favor dos índigenas da Amazônia.

No dia seguinte, a revista americana Time anunciava que Greta Thunberg fora escolhida como "Pessoa do Ano" da publicação.

"Uma mudança significativa raramente acontece sem a força galvanizante de indivíduos influentes, e em 2019, a crise existencial da Terra encontrou um em Greta Thunberg", escreveu a Time.

Na capa da revista, o nome da sueca apareceu ao lado das palavras "O Poder da Juventude".

Preocupação e otimismo

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia de um novo coronavírus, chamado Sars-Cov-2, causador de uma nova doença, a Cvid-19.

Os seguidos confinamentos ao redor do mundo deixaram áreas e cidades inteiras sem circulação de pessoas, o que ofereceu uma breve ideia do impacto da ação humana sobre o meio ambiente. A drástica redução da atividade econômica no mundo logo mostrou seu impacto no meio ambiente.

As águas dos canais de Veneza, na Itália, tornaram-se cristalinas pouco depois que os moradores foram obrigados a ficar em casa, e os imensos navios de cruzeiro pararam de aportar deixando de desembarcar milhares de turistas como faziam regularmente antes da pandemia.

Na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, tartarugas se aproximavam da costa. Imagens de satélite mostravam grandes áreas urbanas na China livres da poluição.

Muitos viram a crise da Covid-19 como uma oportunidade de repensar grande parte das atividades econômicas que causavam as mudanças climáticas.

Mundo afora, havia motivos para preocupação e otimismo. O Brasil, governado por Bolsonaro, para quem a Amazônia era uma região a ser explorada economicamente, passou a ser criticado pela comunidade internacional.

A taxa de desmatamento da floresta avançou a partir de 2017, registrando saltos significativos em 2019, com 10,13 mil quilômetro quadrados, e 2020, com 11,09 mil.

Nações europeias, preocupadas com a tendência, ameaçavam punir o Brasil comercialmente para pressionar o governo a proteger a Amazônia.

Governos de países desenvolvidos tentavam acompanhar o agravamento do problema, mas a sensação era de atraso.

A União Europeia comprometeu-se a se tornar neutra na relação entre emissão e absorção de carbono em 2050 - a chamada "neutralidade de carbono".

Em setembro de 2020, o governo chinês anunciou que o país tinha como objetivo passar a reduzir suas emissões em 2030 e atingir a neutralidade de carbono em 2060. No final do ano, os Estados Unidos também tinham boas notícias para a causa ambiental.

Em novo movimento da gangorra da política americana, o democrata Joe Biden derrotou Donald Trump nas eleições presidências de 2020.

Seu discurso de campanha incluiu o incentivo à energia limpa e renovável e o combate às emissões de carbono que causavam o aquecimento global. Biden prometeu recolocar os EUA no Acordo de Paris, o que representava um enorme reforço aos esforços da comunidade internacional.

A temperatura terrestre continuou a subir. A Organização Meteorológica Mundial, agência da ONU, já esperava que 2020 fosse um novo exemplo, e a confirmação veio no início de 2021.

Segundo a agência, em seu relatório O Estado do Clima Global 2020, o ano registrou uma temperatura média da superfície global de 1,21 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais, além do 1.19 grau de 2019. Apenas 2016, com 1,23 grau, foi mais quente. De acordo com a agência, havia 20% de chances de o aumento atingir 1,5 grau em 2024.

Os alertas da comunidade científica internacional ficaram ainda mais duros em agosto de 2021, quando o IPCC lançou seu primeiro grande relatório sobre mudanças climáticas desde 2013.

Em seu comunicado, a entidade disse: "Muitas das mudanças observadas no clima são sem precedentes em milhares, se não centenas de milhares de anos, e muitas das mudanças que já estão ocorrendo - como a contínua elevação do nível do mar - são irreversíveis por centenas de milhares de anos".

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que o documento era "um alerta vermelho para a humanidade".

"Este relatório precisa soar como uma sentença de morte para o carvão e os combustíveis fósseis, antes que eles destruam o planeta".

A ONU, líderes e ativistas ao redor do mundo aumentavam a pressão antes da realização da COP26, em Glasgow (Escócia, Reino Unido), em novembro.

No evento na Escócia, houve avanços, mas a declarada sentença de morte dos combustíveis fósseis não veio.

De início, foi anunciado um inédito e bem recebido acordo pela proteção das florestas, com a participação de mais de cem países, incluindo Brasil e China.

O documento final estabeleceu o investimento de US$ 19,2 bilhões na proteção de florestas, sendo que US$ 12 bilhões deveriam vir de 12 nações desenvolvidas, para que o desmatamento mundo afora seja zerado e comece a ser revertido em 2030.

A preocupação, porém, era se países com resultados negativos na área, como o Brasil, cumpririam o estabelecido.

No relatório final da COP26, no entanto, ficou um gosto de decepção em quem sonhava com um passo mais significativo no combate às mudanças climáticas.

Nas últimas horas de negociação, os governos da China e da Índia intervieram para que o texto não falasse em "eliminação" do uso de carvão como combustível.

O termo foi substituído por "diminuição", o que levou muitas entidades e representantes de países em desenvolvimento a condenar o resultado.

O presidente da COP26, o deputado britânico Alok Sharma, chegou a pedir desculpas aos participantes, no momento do anúncio do acordo final, pela forma como as negociações foram concluídas - com pouca transparência, na visão de muitos.

Encerrada a conferência, Sharma afirmou que "China e Índia terão de se explicar e [explicar] o que fizeram aos países mais vulneráveis às mudanças do clima".

Ele disse que o chamado "Pacto de Glasgow" foi uma "vitória frágil", mas afirmou que o acordo mantém o mundo no rumo para limitar a elevação da temperatura do planeta em 1,5 grau acima dos níveis pré-industrias - objetivo definito no Acordo de Paris.

A ativista Greta Thunberg disse que os compromissos do documento foram "muito, muito vagos" e que "não há nenhuma garantia de que nós atingiremos o [que foi previsto no] Acordo de Paris".

A pressão, porém, continuou crescendo contra os combustíveis fósseis, cada vez mais considerados uma opção do passado. Em dezembro de 2021, a gigante anglo-holandesa de energia Shell decidiu abandonar o projeto de exploração de um campo de petróleo perto da ilha de Shetland, no extremo norte da Escócia.

A empresa alegou que a justificativa econômica para sua participação "não era forte o suficiente". Como escreveu o correspondente da BBC Kevin Keane, havia fortes indicações de que o projeto se tornara um elevado "risco de reputação" para a Shell.

Apesar do acordo em Glasgow, governantes mundo afora ainda terão de lidar por muito tempo com o movimento de jovens indignados e a pressão das nações mais vulneráveis às mudanças climáticas, especialmente as mais pobres.

Os combustíveis fósseis enfrentam pressões cada vez maiores, e as novas gerações prometem continuar lutando ao longo do século 21 para salvar o clima e o planeta Terra.

Este artigo é parte da série "21 Histórias que Marcaram o Século 21", da BBC News Brasil.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.