Uma cidade emporcalhada perdida na fumaça

Já faz alguns dias que não vejo a avenida Paulista. De onde moro, na parte alta do Tucuruvi, zona norte de São Paulo, costumo avistar alguns prédios e antenas lá do outro lado da cidade. Não mais. Puxo a cortina da biblioteca e o que enxergo é cinza. Fora os prédios vizinhos que esmaecem na sujeira conforme se distanciam, todo resto é fumaça.

Sei que é fumaça. Sinto o cheiro de fumaça. Mas o que olho é uma massa moribunda. Encontro um sol que se alterna entre um branco enfermo, anêmico, pela manhã e um alaranjado desbotado, algo cínico, no final da tarde. Transmite uma mistura de cansaço, desespero e decadência.

Outro dia, coisa rara, abortei minha corrida. Não bastasse o incômodo para respirar, sentia a sujeira batendo na cara. Não há foco e persistência que resistam a partículas de floresta queimada contra o rosto. Ou não deveria haver, pelo menos. Para alguns parece que nada está acontecendo.

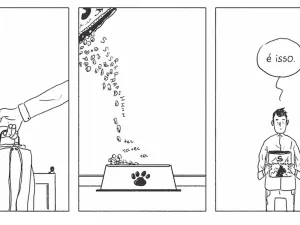

Não para o Fernando, meu cachorro, coitado. Ele se incomoda comigo limpando as lágrimas que escorrem de seu olho. O tanto que o bicho tem lacrimejado é outro indicativo do ar insalubre. Mais da metade do Brasil e boa parte da América do Sul estão defumados, sei disso. Existem lugares bem piores do que São Paulo. Mas esta cidade sempre suja, emporcalhada, cortada por rios mortos, tem vivido dias especialmente nojentos.

Em julho, estive na Feira do Livro do Pacaembu para acompanhar um papo com o historiador português Rui Tavares. Ele falou sobre como o pessimismo nos paralisa e favorece extremistas estúpidos, gente que não está nem aí para nada, que não deseja construir ou preservar coisa alguma.

Rui defendeu a importância de sermos otimistas. Entendo que alguém na posição dele, hoje um político, tenha esse discurso público. Mas aguardo a chance de lhe perguntar de onde tirar elementos que sustentem de verdade, para além de palavras, esse otimismo. Está difícil.

Imagino uma resposta possível. Em seu formidável "Agora, Agora e Mais Agora", que nasceu para ser um livro, virou primeiro podcast e agora, enfim, chega às livrarias brasileiras pela Tinta-da-China, Rui lembra nossa relação com o apocalipse. Em todas as épocas, parte da humanidade teve a certeza de que vivia o final dos tempos.

Vivenciamos sentimentos também compartilhados por muitos dos nossos antepassados. No entanto, não me parece que a melhor perspectiva seja pensar num fim do mundo igual para todos. O fim do mundo acontece de maneiras diferentes para diferentes formas de vida, diferentes civilizações.

Na Amazônia e no Pantanal torrados, milhões de animais conhecem o fim do seu mundo, seja pela morte, seja pela perda do lugar onde sempre viveram. Dói pensar no pavor, no desespero. Costumamos olhar para os bichos como espécies e lamentar quando alguma delas é extinta, se é que ainda nos sensibilizamos com esse tipo de coisa. Entretanto, se encararmos onças, capivaras, cobras, antas ou seja lá o que for como indivíduos, o horror vivido fica ainda mais superlativo.

E há as pessoas desses lugares que ardem. Gente que agoniza sufocada e pensa quanto tempo mais aguentará viver nessa situação. Em "Ideias Para Adiar o Fim do Mundo", Ailton Krenak escreve sobre como poderíamos aprender com civilizações que já passaram pelo fim do seu próprio universo. Não sei se há tempo ou se temos gente suficiente empenhada em aprender e, sobretudo, mudar algo.

O queimar do continente, hecatombe filha do descaso com o clima e irmã das enchentes de meses atrás, é acompanhado por certa pasmaceira. Se há algum senso de urgência no governo, está sendo mal comunicado. Isso enquanto congresso e poderes locais estão abarrotados de gente que quer mesmo é colocar fogo em tudo para passar a boiada.

Daqui de onde moro também consigo avistar um pedaço da Serra da Cantareira. Muitas vezes olho para montanha e penso: quando será que ela também vai queimar?

Assine a Newsletter da Página Cinco no Substack.

Você pode me acompanhar também pelas redes sociais: Bluesky, Instagram, YouTube e Spotify.

6 comentários

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.

Roberto Monteiro Alves

Essa falta de urgência que você descreveu sentir no governo com relação a esse tema é também a minha percepção.

Marco Icaro Filezio

Onde estão a tal ministra Marina Silva e a legião de artistas q viviam afirmando q as queimadas eram culpa exclusiva do presidente anterior? E a tal Greta?? E o palpiteiro Di Caprio, q ficavam "fazendo o L" e dizendo q c o ca chaceiro no poder tudo estaria resolvido?? Hipócritas. Só isso.

Marco Aurelio Ribeiro Fernandes

Rsrsrsrsrs o repórter vc mora em Local ruim por isso, já morei aí e sempre foi assim desde 1987 rsrsrsrsrsrsrd muda pra SC simples, quer ver cidade limpa vai pra Curitiba