Ainda estamos aqui: eles foram presos, torturados e não voltaram para casa

"Ainda Estou Aqui", filme brasileiro indicado a três prêmios do Oscar 2025, conta a história da família Paiva. Rubens (Selton Mello) foi levado por agentes da ditadura militar para prestar depoimento, em janeiro de 1971, e nunca mais voltou. Eunice (Fernanda Torres) é a esposa que vive com a ausência do marido e luta para descobrir o que aconteceu com ele.

A história da família Paiva, no entanto, não é única. Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade listou 434 mortos e desaparecidos políticos durante o período da ditadura militar. Durante 50 dias de apuração, Splash identificou os quatro desaparecidos retratados nesta reportagem em análises dos primeiros relatórios oficiais da Comissão Nacional da Verdade, divulgados em 2014.

Seus familiares foram procurados por meio do grupo Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça, que promove encontros de pessoas que tiveram a família impactada por medidas de órgãos públicos durante a ditadura militar.

'Sofreu todo tipo de tortura'

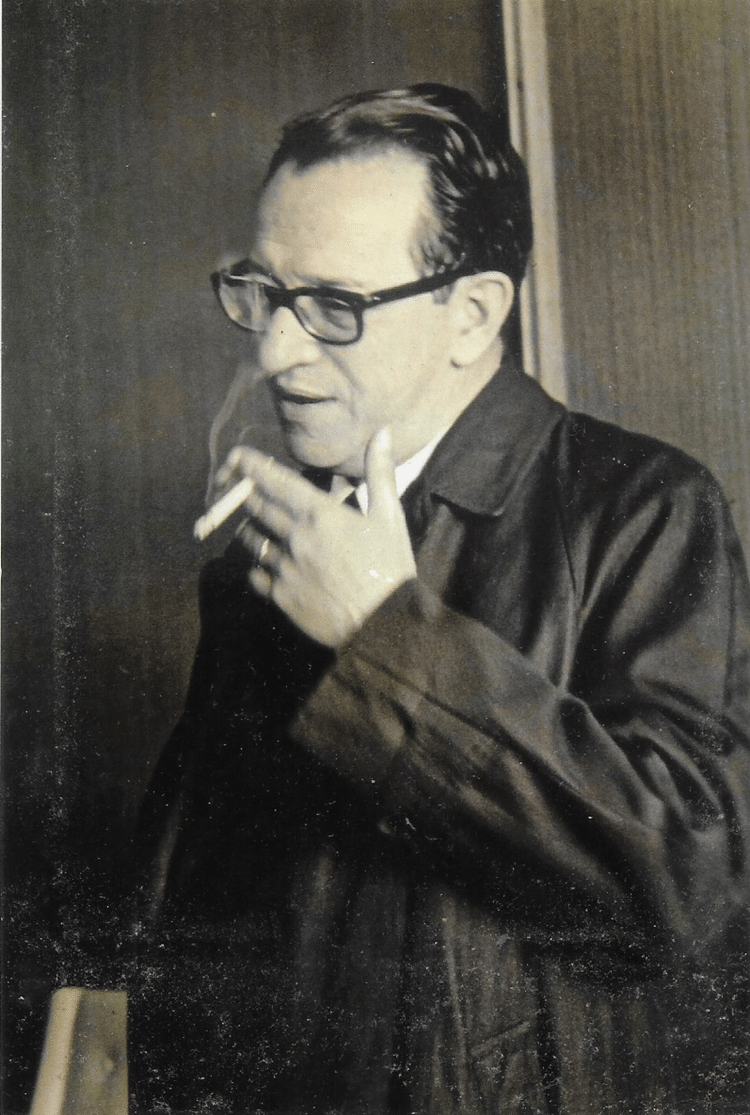

Mário Alves foi preso no dia 16 de janeiro de 1970 e morto um dia depois por agentes do Estado brasileiro. O corpo segue desaparecido até hoje. Segundo testemunhas, foi torturado até a morte nas dependências do quartel da Polícia do Exército na rua Barão de Mesquita, no bairro Tijuca, Rio de Janeiro. Lá, foi instalado o DOI-Codi, agência de repressão criada durante a ditadura militar.

Ele sofreu todo tipo de tortura. Pau de arara, choque elétrico, afogamento --provável motivo de sua morte. Na última vez em que ele foi visto, estava desfalecido, moribundo e foi levado de lá para nunca mais sabermos. Mas ele, provavelmente, não resistiu porque essa sessão de tortura terminou com empalamento. É algo medieval, brutal e desumano.

Leo Alves, neto de Mário Alves, em conversa exclusiva com Splash

Alves saiu de casa por volta das 20h e nunca mais retornou. Ele era baiano, jornalista e morava no subúrbio carioca da Abolição. Aos 47 anos, Mário deixou a mulher, Dilma Borges Vieira, e a filha, Lúcia Vieira Caldas.

Esse é o primeiro caso de desaparecido político em que foi reconhecida a responsabilidade do Estado brasileiro. O caso foi julgado em 1987, mas a primeira certidão de óbito foi expedida apenas em 1996.

O jornalista era fundador e dirigente do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR). "Sempre foi uma pessoa respeitada pela militância em geral e, até hoje, um companheiro lembrado e querido. É uma história de resistência, não só de violência", diz Leo Alves.

René Carvalho, Antônio Carlos de Carvalho e Raimundo Teixeira Mendes estavam detidos no local e testemunharam as torturas contra Mário Alves. O relatório de mortos e desaparecidos políticos apresentado pela Comissão Nacional da Verdade, de 2014, trouxe um depoimento de Raimundo à Justiça.

Disse que o preso [Mário Alves] não respondia às perguntas, que ouviram bater, que normalmente batiam com cassetete e 'maricota', tubo de borracha com furos; que falaram e o colocaram no 'pau-de-arara' com choques elétricos, que houve um silêncio e, pela fresta, viu Mário Alves pendurado no 'pau-de-arara', e como estava sem o capuz o reconheceu [...] que houve sessão de afogamento e que havia ameaças de assassiná-lo caso não falasse, que poderiam sumir com ele, pois ninguém havia visto a prisão; que pela manhã a gritaria se encerrou.

Militante desde a adolescência, Mário foi nome constante do Partido Comunista Brasileiro (PCB) por 38 anos. Ele foi preso em 1964, mesmo ano em que foi instaurado o golpe militar, e solto um ano depois graças a um habeas corpus. Em 1967, Mário deixou o PCB e fundou o PCBR com Apolônio de Carvalho e Jacob Gorender.

Os desaparecimentos representam uma "tortura continuada" para as famílias, segundo Leo. "A dúvida é mais uma consequência da violência do Estado. Acreditar que morreu ou não, saber se morreu ou não, aguardar o retorno da pessoa. Em 'Ainda Estou Aqui', há uma cena em que Eunice espera na janela, preocupada em saber se Rubens Paiva estava chegando."

O crime de desaparecimento é um crime em andamento. Ele continua existindo e está sendo praticado neste momento. Minha mãe não tem o direito de fazer o luto do ente querido, porque o Exército não abre os arquivos para saber onde está o corpo do Mário e de tantos companheiros.

Leo Alves

Preso com a mulher grávida

Mariluce Moura, 74, estava grávida quando foi presa com Gildo Macedo Lacerda em Salvador, em 22 de outubro de 1973. Mariluce foi solta um mês depois, mas Gildo foi transferido para o DOI-CODI do 4º Exército, em Recife, onde foi torturado e morto em 28 de outubro, aos 24 anos.

É preciso fazer um trabalho sério em relação aos crimes da ditadura. Eles precisam ser conhecidos e divulgados nos livros escolares, na discussão da história. Que sejam feitos muitos filmes e livros. Enquanto isso não for feito, essa história não acaba. Estou nisso há quase 52 anos. Minha vida foi profundamente determinada por isso.

Mariluce Moura, viúva de Gildo Macedo Lacerda, em conversa exclusiva com Splash

Em depoimentos levantados pelo relatório de mortos e desaparecidos da Comissão Nacional da Verdade, em 2014, Carlúcio de Souza Júnior afirmou que Gildo foi torturado no DOI-Codi e que foi possível ouvir gritos do militante por uma noite inteira.

Um dia após torturas, a sala em que Gildo foi interrogado cheirava a vômito, fezes e sangue, segundo o depoente. Carlúcio também afirmou ter sido possível ouvir os gemidos de Gildo na noite de 27 de outubro. No dia seguinte, Rubens Lemos, um companheiro de cela, informou aos colegas que o marido de Mariluce não resistiu às torturas.

Na época, não foi emitida uma certidão de óbito explicando a causa da morte. O corpo de Gildo não foi entregue à família. Um dos posicionamentos oficiais informou que ele foi enterrado como indigente no cemitério da Várzea.

A versão do governo dizia que Gildo Macedo Lacerda foi morto em um tiroteio provocado por outro colega de militância identificado como "Antônio". O então militante da Ação Popular Marxista-Leninista (APML) teria sido preso e tinha confessado um encontro com "Antônio" em Caxangá, Recife, no dia 28 de outubro.

Porém, a versão foi desmentida após os depoimentos de outros detidos no DOI-CODI da capital pernambucana. A tentativa de encobrir a morte do militante ficou conhecida como "Teatro de Caxangá".

Gildo Macedo Lacerda foi reconhecido como desaparecido político pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos em 1996. Um ano antes, Jorge Tasso de Souza, oficial que autorizou o encaminhamento dos corpos ao IML, declarou "estranho" o fato de os corpos terem sido levados por militares, e não por autoridades policiais.

Mariluce foi torturada por dois dias. "Eles descobriram que eu estava grávida e me levaram para um hospital militar em Brotas, para fazer um teste de gravidez. Quando confirmaram, pararam com as torturas. Eu só deixei o quartel 42 dias depois de ser detida."

O inferno realmente começou depois do dia 1º de novembro, quando me avisaram do assassinato de Gildo. Coincidentemente, em 28 de outubro completamos um ano de casamento. Fiquei completamente destruída, sozinha e desolada.

Mariluce Moura

Nascido em Ituiutaba (MG), Gildo se tornou diretor da Ação Popular Marxista-Leninista (APML) e, na clandestinidade, mudou-se para Salvador, quando se casou com Mariluce Moura, em 1972. Ele teve uma filha chamada Tessa, nascida em 1974, mas não teve a oportunidade de conhecê-la. Apenas em 1991, foi confirmada judicialmente a paternidade de Tessa, e o nome de Gildo Macedo Lacerda passou a constar em seus registros.

Filha e netos são parecidos com Gildo, segundo Mariluce. "Era um homem lindo, o oposto daquele militante sisudo. Um cara aberto, generoso, culto, ligado em teatro e música. A convivência era muito fácil. Gildo era um verdadeiro galã, de liderança carismática."

'Ainda Estou Aqui' ainda é um encontro com uma história tão desconhecida, varrida para debaixo do tapete. O filme traz, com sensibilidade e capacidade de emocionar, uma função didática para novas gerações.

Mariluce Moura

'Vivo um velório há 50 anos'

Luiz Almeida Araújo desapareceu no dia 24 de julho de 1971, na avenida Angélica, em São Paulo, e, desde então, nunca mais foi visto. O corpo nunca foi encontrado. Ele não chegou a conhecer a filha, Alina. Sua companheira, Josephina Vargas Hernandes, também militante, estava grávida e fora do Brasil na ocasião. Luiz nem soube da gestação antes de seu desaparecimento.

É preciso viver o ritual do luto para seguir em frente. Nós vivemos em um velório há mais de 50 anos, e isso gera um desgaste emocional, psicológico. É uma tortura continuada. Eu tenho sonhos reincidentes e repetitivos com ele.

Maria do Amparo, irmã de Luiz, em conversa exclusiva para Splash.

O membro da ALN (Ação Libertadora Nacional) era adepto da luta armada e vivia na clandestinidade. Em 16 de julho de 1971, teve o último encontro com a irmã, Maria do Amparo Almeida, que também era militante e clandestina. Ela comemorava o aniversário de 21 anos na ocasião.

Nossa experiência era mais pesada, porque estávamos na luta armada. A gente dormia com a metralhadora do lado e uma arma no outro. Até hoje não durmo com a luz apagada. Embora eu saiba, por testemunhas, que eu estou dormindo pesadamente, tenho a sensação de que não durmo pesadamente. O medo nos acompanha.

Maria do Amparo

Luiz foi reconhecido como desaparecido político em 1995. Ele foi detido quando conduzia Paulo de Tarso Celestino, então dirigente nacional da ALN, para um encontro com um agente infiltrado, cabo Anselmo, nas imediações da avenida Angélica, em São Paulo.

O militante trabalhou como office boy aos 14 anos, aluno da Escola de Teatro Leopoldo Froés e estudou ciências sociais na PUC-SP. Era observado pelos órgãos de repressão desde 1968. Na época, ele foi detido após ter emprestado um carro para uma ação da ALN. Após o episódio, ele partiu para a realização de um treinamento em Cuba, retornando ao Brasil apenas em 1970.

Maria do Amparo exaltou a importância do filme "Ainda Estou Aqui". "Como a família Paiva e muitas outras famílias, nós ainda estamos aqui e vamos continuar. [Descobrir o que aconteceu] é um dever que temos com os que se foram e com as gerações futuras. Precisamos consolidar a democracia, porque vimos o risco que corremos."

Nos reconhecemos no filme porque, principalmente depois do AI-5, a nossa expectativa de vida era exatamente os cinco próximos minutos. Assistindo à obra, sentimos o que a gente sentiu na época.

Maria do Amparo

Quem mandou matar o embaixador?

Mesmo quem se mantinha em cargos importantes estava na mira da ditadura militar. O corpo do jornalista e embaixador José Pinheiro Jobim foi encontrado por um gari, por volta das 7h, em 24 de março de 1979, na Barra da Tijuca, no Rio.

É uma luta que não terminou. Quero saber quem mandou matar. Quero saber do que ele morreu. Só sei até agora que o responsável pela morte foi o Estado brasileiro. Mas quem mandou matar?

Lygia Jobim, filha de José Jobim, em entrevista exclusiva para Splash

O corpo foi encontrado pendurado em um galho de árvore, preso por uma corda de náilon. "As pernas, curvadas, tocavam o solo, no canteiro central da avenida da Barra da Tijuca", diz o relatório de mortos e desaparecidos divulgado pela Comissão Nacional da Verdade em 2014. O velório foi realizado com caixão fechado porque o corpo estava "massacrado", segundo a filha.

O embaixador saiu de casa no início da tarde do dia 22 de março de 1979 para visitar o amigo jornalista Marcial Dias Pequeno, chefe de gabinete do governador Chagas Freitas. A família comunicou o desaparecimento à polícia. "Passamos 24 horas com a casa cheia de policiais", afirma Lygia Jobim.

Jobim escrevia um livro para denunciar a corrupção durante a construção da usina de Itaipu, no rio Paraná. "Ele foi a Brasília e comentou sobre o assunto durante a posse do [ex-presidente] João Batista Figueiredo. Ele foi sequestrado e apareceu morto dois dias depois", lembra a filha.

A família recebeu a primeira pista na manhã seguinte ao desaparecimento. Eles receberam um telefonema da proprietária de uma farmácia na Barra da Tijuca. Ela dizia estar com um bilhete entregue por José Jobim, que teria passado pelo local 30 minutos antes.

No bilhete, Jobim afirmou ter sido sequestrado em seu próprio automóvel e que estava sendo levado para a Barra da Tijuca. Segundo Lygia, Hélio Guaíba, delegado responsável pelo caso, soube do telefonema e não tomou nenhuma providência para checar a informação.

A investigação não se transformou em inquérito policial, e o laudo da autópsia foi realizado sob sigilo. Porém, a família ouviu de Roberto Blanco dos Santos, responsável pela necropsia, que José Jobim não morreu enforcado. O atestado de óbito foi emitido em abril de 1979 constando "causa da morte indefinida"

Chegou um recado do Carlos Heitor Cony, jornalista respeitável, dizendo que soube que chegou à delegacia um telex do Ministério da Justiça mandando não investigar o desaparecimento do meu pai. Eu corro atrás desse telex até hoje.

Lygia Jobim

José Jobim trabalhou como primeiro secretário e conselheiro do governo durante a segunda era Vargas, nos anos 1950. Ele assumiu o posto de embaixador em 1959. Jobim já estava aposentado quando desapareceu. "Era um homem extremamente discreto e se dava bem com gente de esquerda e de direita", lembra Lygia Jobim.

Além de servir como embaixador brasileiro no Vaticano, Jobim também passou por Argélia, Marrocos, Colômbia e Equador antes de ser designado para acompanhar as tratativas que antecederam a construção da usina de Itaipu. Neste período, reuniu informações que estariam presentes em seu livro de denúncias. O material escrito por José Jobim jamais foi encontrado pelos familiares.

Enquanto foi embaixador, Jobim ajudou brasileiros no exterior. "Havia uma pessoa escondida na Colômbia. Todo mês, meu pai pegava o carro e saía de noite com a minha mãe, e voltavam meia hora depois. Anos depois, eles contaram que saíam com dólares em um envelope e colocavam por baixo da porta dessa pessoa."

'Ainda Estou Aqui' é importante porque as pessoas desconhecem que houve uma ditadura no Brasil. Você não pode ensinar que houve uma ditadura numa escola chamada Emílio Garrastazu Médici. É impressionante a ignorância que o brasileiro tem sobre a história.

Lygia Jobim

'Havia uma política de extermínio'

Eugênia Gonzaga argumenta que a repressão foi maior do que a identificada nos relatórios. A Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos considerou apenas pessoas que tinham alguma ligação a grupos de resistência política, como, por exemplo, partidos comunistas.

A Lei de Mortos e Desaparecidos Políticos, de 1995, reconheceu a ocorrência das mortes, mas não admite que os governos militares mataram estas pessoas. A Comissão da Anistia, criada em 2002, prevê indenizações para pessoas atingidas pelos aparelhos ditatoriais.

Procuradora regional da República, Eugênia voltou à presidência da CEMDP em agosto de 2024. Ela havia ocupado o cargo anteriormente, entre 2014 e 2019. As famílias procuradas por Splash reconheceram o esforço da presidente em tentar esclarecer o que ocorreu com os desaparecidos, além de auxiliar na alteração de documentos —como, por exemplo, os detalhes apresentados em certidões de óbito.

O número de mortes que se sabe terem sido causadas pela ditadura militar continua crescendo. Segundo pesquisa realizada em 2024 por Gilney Viana, ex-preso político e colaborador da UnB, foram mais de 1.196 vítimas camponesas durante a ditadura militar. Os dados também foram divulgados pela Agência Pública.

34 comentários

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.

Galindo Hernandez

" Eles foram presos, torturados e não voltaram para casa… " Sem crime, sem mandato, sem processo, sem advogado... E tem gente que em pleno 2023 queria que os militares dessem um golpe, "com Bolsonaro no poder" e o AI - 05 de volta. Eu me pergunto como pode ter gente assim tão i m b e c i l... ?!? Aff...

Carmen Silvia Aragones Aita

Que 'tipo' de cidadão pode dar seu aval na urna para um governo que faz a apologia de extermínio pela ação do Estado???

Arlindo Costa

Meu pai Lucindo Costa também é desaparecido político. A ditadura arruinou com minha família