"Bom Dia, Verônica" nos desperta para a violência que está entre nós

Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail

A série da Netflix "Bom Dia, Verônica" retrata o cotidiano de uma delegacia de polícia e a investigação de um serial killer brasileiro. Baseado no livro de Ilana Casoy e Raphael Montes, o roteiro não parasita a realidade americana da violência, mas nasceu da longa experiência direta de Ilana com delegacias, presídios, assassinos, além de julgamentos, juízes e jurados.

Com a direção inteligente de José Henrique Fonseca e trilha sonora que dá ritmo e pulsação original à série, incluindo Elza Soares em grande momento, "Bom Dia, Verônica" parece um thriller de investigação, com uma narrativa que prende o espectador pelo suspense, mas traz consigo uma espécie de contraface desagradável, nos surpreendendo pela emergência do realismo mais cru, ali onde ele não é esperado.

Inspirada no livro homônimo, editado pela Darkside, a série é um verdadeiro caleidoscópio das relações entre a mulher e a violência no Brasil de hoje. Não é por outro motivo que cada episódio se encerra com uma chamada direta para aquelas que sofrem violência doméstica ou se encontram em situação de opressão possam procurar ajuda.

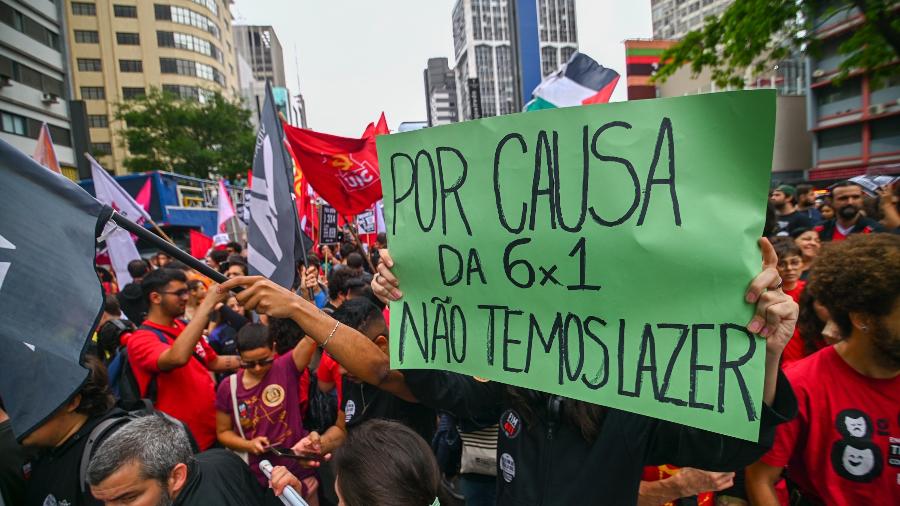

Só em abril deste ano, no início da quarentena as denúncias de violação aos direitos das mulheres, feitas pelo telefone 180, aumentaram 36% em comparação ao mesmo período de 2019. Mas desta vez personagem e roteiro juntam-se para divulgar o telefone da própria Verônica, a escrivã que confronta o abusador sexual. Pelo (21) 3747-2600 mulheres vítimas de agressão podem buscar ajuda e receber apoio de especialistas.

Este índice de comunicação entre ficção e realidade é muito importante quando consideramos o desafio enfrentado pela série. Glauber Rocha falava em uma estética da fome, ou seja, como retratar a seca e a miséria brasileira, visando uma certa transformatividade da realidade tratada.

Problema análogo reaparecerá no cinema da retomada, por exemplo em "Cidade de Deus", com o desafio de fotografar a violência sem fazer a cosmética da violência, ou seja, reforçar os esquemas narrativos e interpretativos que concorrem para que nos sintamos fazendo alguma coisa, por exemplo, com nossa indignação ou com a mobilização de culpa ou piedade, mas que ao final servem apenas para que nos fazer sentir que "estamos fazendo algo para que as coisas permaneçam como estão".

Ou seja, a realidade, inclusive a realidade da violência, depende que estejamos fazendo algo para que ela se mantenha.

A alteração histórica e estrutural de padrões de reconhecimento sobre a violência tem ligação direta com a sua reprodução. Isso cria um efeito político para nossas produções estéticas, um efeito porque passa pela produção da subjetividade. Isso não significa que diretores e produtores estejam dirigindo a realidade ou que eles teriam o poder de manipular as coisas, como se a ficção agisse diretamente sobre as coisas.

Mesmo que isso fosse possível, como aparentemente foi tentado por governos autoritários, ou seja, produzir uma forma específica de pensar e agir diante de um problema social, como exatamente isso deve ser feito? A partir de exemplo? Ou seria melhor de contraexemplos?

Este é um velho enigma da Psicologia. Um enigma que preocupa pais diante da exposição de imagens de violência aos seus filhos. Até certo ponto mostrar a violência, entender como ela se produz, como ela gera vergonha e inibição, como ela cria uma espécie de envoltório que a reproduz em meio a esquemas de denegação e invisibilidade é tarefa da ficção. No entanto, isso não ocorre porque ela funciona com um panfleto informativo ou denunciativo, mas porque ela faz pensar ou porque ela introduz um novo regime de relações entre personagens e espectadores.

Enquanto nossa relação com protagonistas e vilões for uma relação de identificação polar, pouca coisa se modificará. A não ser que os traços de identificação sejam muito especificamente tensionados com a identidade do espectador, narrativas polares reforçam nosso dualismo psíquico, entre heróis idealizados e vilões carrascos.

Esse dualismo impede que suas variações e contradições sejam tematizadas justamente por aqueles que estão imersos em alienações de cumplicidade. Alienações deste tipo tornam a vítima de violência, especialmente de violência continuada, dependentes, isoladas, impotentes, com um tal grau de mistura entre medo e amor que a busca de saída parece impossível.

Sabe-se que neste caso a distância é essencial para a superação da situação. Lugares de acolhimento para transições separativas, como a Casa Eliane de Grammont, são exemplos de como é preciso bem mais do que leis como a Maria da Penha e delegacias especiais para mulheres para enfrentar este núcleo reprodutivo da violência doméstica.

O interessante, de certa forma inédita, em "Bom dia, Verônica" é que ela consegue superar o dualismo característico deste tipo de alienação, mostrando não apenas como alguém se entrega à violência, ativamente, mas também como ela age residualmente, como ela parasita nossas identidades sociais, como ela age nos violentados como indutor de novas formas de violência, por exemplo, contra si mesmo.

Neste sentido, a interpretação de Tainá Mülller consegue superar as marcas mais típicas de nossa identificação com heroínas. Consegue deslocar nossa identificação posicional em uma identificação transformacional, capaz de mostrar como em cada um de nós reside forças alienantes, semelhantes às que ela luta contra —no outro e em si mesma.

O conflito com o outro é sempre em alguma medida o conflito consigo, e assim inversamente, e o conflito com o outro se exprime segundo uma gramática que organiza o mundo. Ou seja, se dentro de cada Verônica existe uma Janete (em excepcional representação de Camila Morgado) e se dentro de cada Janete há um Brandão (o arquetípico Eduardo Moscovis), nossas identificações podem ser mobilizadas transformativamente quando produzem novas divisões subjetivas em nós.

Isso significa que elas surpreendem nossas expectativas e desconfirmam a narrativa que nós já temos "incorporada" sobre o que é violência, onde ela aparece e de que forma pode ser vertida em outra coisa.

Um texto clássico da psicanálise brasileira, "Psicanálise e Violência", de Jurandir Freire Costa, está sendo reeditado de modo muito oportuno. Nele, Jurandir nos apontava que o narcisismo à brasileira, exemplificado na geração AI-5, tinha um ingrediente diferente do narcisismo descrito por Lasch, em seu clássico "Cultura do Narcisismo" [1], ou seja, a violência.

É este narcisismo que aparece na ideia de "legítima defesa da honra", da associação entre virilidade e prática da violência, na ideia de que mulheres não seriam apenas objeto e propriedade dos homens, mas que é justamente no abuso, na destruição do objeto, que ela se revela ainda mais apossada pela fantasia masculina da violência.

"Bom dia, Verônica" é um convite para um ato fundamental, o ato de despertar. Como acordar para a violência que nos habita? Como mostrar o entranhamento entre cultura da violência e cultura da corrupção sem estimular a impotência, o medo e a covardia que nos aprisionam a ela? Como escapar das falsas soluções, obviamente equivocadas, causadas por um certo tipo de identificação estética, como "combater a violência com mais violência"?

Por isso Verônica é a resposta há muito esperada, e até então pendente, para "Tropa de Elite".

REFERÊNCIA

[1] Lasch, C. (1979) A Cultura do Narcisismo. São Paulo: Brasiliense.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.