Covid-19: cientistas driblam falta de grana para ter teste 'made in Brazil'

Sem tempo, irmão

- Cientistas brasileiros suam para criar testes de coronavírus mais acessíveis

- Mais baratos, factíveis em laboratórios menos sofisticados e que pegarão mutações do vírus

- A pesquisa é limitada por uma série de problemas como a falta de verba para ciência e tecnologia

- Também atrapalham o dólar alto, a falta de mão de obra por falta de bolsa e até equipamentos quebrados

- Tudo isso faz o combate ao coronavírus no Brasil ser feito a reboque de pesquisadores estrangeiros

Antes mesmo de o primeiro caso de Covid-19 ser notificado no país, os cientistas brasileiros já corriam contra o relógio para criar testes mais baratos e capazes de identificar as diferentes mutações do coronavírus que já circulam no Brasil. O objetivo é chegar a alternativas para que laboratórios sem tantos recursos possam fazer o diagnóstico, que hoje depende de equipamentos complexos e métodos importados de outros países, que não consideram a realidade local.

O esforço tem encontrado muitos obstáculos: verba escassa para pesquisa científica, dólar nas alturas, dificuldade de obter insumos (muitos são importados), equipamentos quebrados e falta de mão de obra. Mesmo assim, os pesquisadores se viram como podem, economizando em reagente, usando verbas de outras linhas de pesquisa e até criando uma rede de empréstimo de componentes.

Objetivo 1: caçar mutação brasileira

No Instituto de Biologia da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), o foco é adaptar o protocolo de teste da OMS (Organização Mundial da Saúde) para o vírus que circula no Brasil —que, provavelmente, já sofreu mutações genômicas.

"Podem ser pequenas ou muitas variáveis, que aumentam ou diminuem a eficácia do método", explica Matheus Cavalheiro Martini, pesquisador do Laboratório de Estudos de Vírus Emergentes (Leve) da Unicamp, coordenado pelo professor José Luiz Proença Módena. Na semana passada, o grupo começou a treinar a equipe do Hospital das Clínicas de Campinas (SP) no novo protocolo, assim não precisam enviar as amostrar aos já sobrecarregado Instituto Adolfo Lutz.

"O vírus continua em mutação, mas não são mudanças drásticas. Precisamos padronizar o diagnóstico para as nossas amostras, porque, se o vírus tiver mutado, é possível que o teste não pegue", completa Eurico de Arruda Neto, professor de virologista da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão, que também persegue um diagnóstico local.

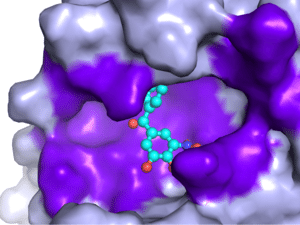

O diagnóstico laboratorial usado por todas as clínicas que fazem teste no Brasil, e também pelos pesquisadores, é o PCR real time ou PCR quantitativo, que analisa o código genético do vírus. Para o procedimento, são coletados sangue ou secreções (da garganta ou do nariz) do paciente. A partir daí, o material é misturado a reagentes e submetido a temperaturas que favoreçam a multiplicação do vírus. Esse processo chamado de amplificação ajuda a determinar o vírus está presente e em que quantidade.

"O fundamento da técnica é o seguinte: é difícil procurar o Helton dentro do UOL, porque ele pode estar no banheiro, na sala, embaixo da mesa. Se amplificarmos o Helton, temos mil Heltons dentro do UOL. Fica muito mais fácil. É isso que a gente faz", explicou o especialista, usando como referência o repórter e seu local de trabalho.

Só que todas essas etapas foram baseadas em um protocolo alemão, que usou um certo genoma. Se o coronavírus já sofreu mutações por aqui, isso precisa ser captado pelo teste brasileiro.

Objetivo 2: teste menos sofisticado

Já a USP trabalha em teste que possa ser feito por laboratórios menos sofisticados, num modelo que usa o PCR clássico para diagnóstico, mas sem ampliar o vírus. A dificuldade, neste caso, é obter a detecção de coronavírus sem que ele seja confundida com outra cultura.

Muitos laboratórios poderiam usar os equipamentos que têm, não tão sofisticados como o PCR real time, para fazer o teste. É um quebra-galho

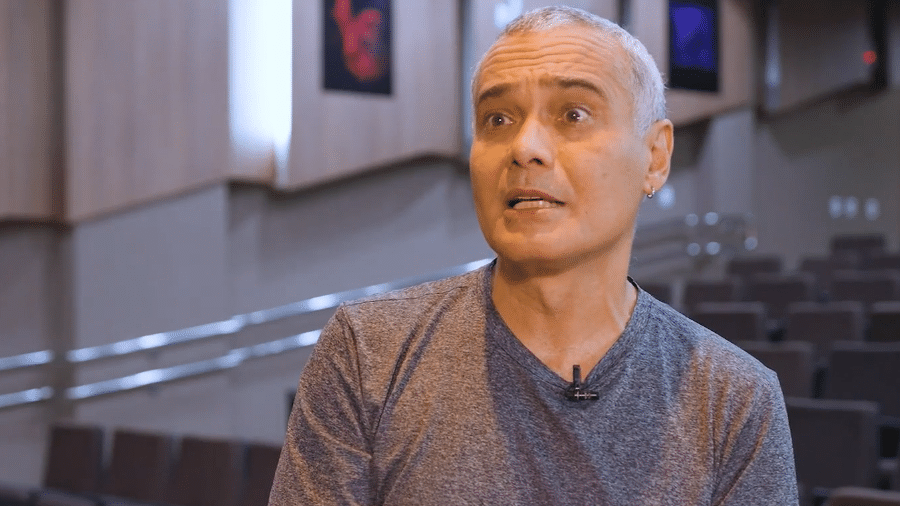

Edison Durigon, professor de virologia clínica molecular da USP

Para se ter uma ideia, poucos laboratórios de ponta fazem PCR real time em São Paulo, principal centro de atendimento do país. "Você conta nos dedos: Dasa, Fleury, Einstein, Hospital das Clínicas, Sírio, Unicamp, nós aqui. Mas se você pegar os laboratórios de outros hospitais, como Jaçanã, Mandaqui, Menino Jesus, ninguém faz. Estamos tentando colocar alguma coisa nesse circuito", explica Durigon.

Objetivo 3: teste rápido de baixo custo

O laboratório da USP também trabalha em um teste rápido que identifique o vírus no sangue de pacientes, nos moldes do que foi criado para a pandemia de H1N1. Eles são semelhantes a testes de gravidez: sangue ou secreções são mesclados a reagentes e pingados em um papel. Se aparecer um risquinho, o sujeito possui o vírus. Demora entre 15 e 20 minutos para o resultado sair.

Este tipo de teste, ainda não disponível no Brasil, deve ficar pronto em 30 dias, diz Durigon.

Já o Laboratório de Engenharia de Cultivos Celulares da Coppe/UFRJ trabalha em um teste rápido, mas que mede outro tipo de coisa: ele mensura anticorpos. Ou seja, só são testadas positivamente as pessoas que estão com os vírus há um período de 10 a 14 dias, tempo necessário para o corpo desenvolver defesa contra a doença.

Esse tipo de teste não detecta quem possui o vírus, mas ainda não criou anticorpos. Em compensação, o diagnóstico é mais barato, custa um quarto do valor de um PCR real time.

Outra frente em que a UFRJ está trabalhando é a adaptação do teste Elisa para detectar o coronavírus. Esse diagnóstico é o famoso "exame de sangue" e já é usado para identificar no organismo vírus, como o do HIV, ou condições, como a gravidez.

Leda Castilho, coordenadora do Laboratório de Engenharia de Cultivos Celulares da Coppe/UFRJ, acredita que, apesar de o teste Elisa ser bastante comum no Brasil, ele ainda não foi explorado porque foram os laboratórios asiáticos que tomaram a dianteira do combate ao coronavírus. Esse tipo de teste precisa de refrigeração, o que torna o transporte por longas distâncias difícil —enquanto o teste rápido se mantém em temperatura ambiente, o que facilita a logística de distribuição.

Nossa estratégia é apostar nos dois formatos, porque o coração dos dois testes é o mesmo: a proteína do vírus que estamos produzindo por engenharia genética no nosso laboratório. Temos empresas no Brasil com capacidade instalada para produzir testes Elisa e outras para fazer teste rápido. O que queremos é que o maior número de empresas tenha o quanto antes esses testes na mão

Leda Castilho, da Coppe/UFRJ

Sem verba e mão de obra, com dólar alto

Duas coisas são fundamentais para manter as pesquisas hoje, ressalta Castilho: os bons laboratórios que foram montados anos atrás, quando houve investimento em ciência e tecnologia, e uma corrente de solidariedade entre os laboratórios, que se ajudam.

"Os insumos são todos importados. Por sorte, a gente já tinha insumo remanescente de projetos antigos que pudemos usar. Além disso, pedimos ajuda a outros colegas, porque o problema não é só o custo, mas a demora para importar esses insumos", diz ela. "Vamos precisar ampliar a escala da produção da nova proteína. Para isso, precisamos consertar alguns equipamentos que estão quebrados por falta de verba. A falta de uma política de estado contínua de apoio à ciência e à pesquisa faz falta num momento de emergência desses."

Martini também conta que sofreu com a volatilidade da moeda norte-americana. "O dólar nos quebrou, porque a maioria das coisas é importada. Um kit de teste custava R$ 4.000, então o pesquisador pediu R$ 40 mil para comprar certa quantidade kits. Em 2020, o dólar disparou. Aí o kit que era R$ 4.000 vai para R$ 7.000. Só que o valor que a gente tem não muda", diz.

O corte de verbas dos últimos anos e o contingenciamento no ano passado para a pesquisa científica agora cobram a conta. "As mãos e os cérebros que trabalham e planejam os experimentos e analisam os resultados são os de alunos de mestrado e doutorado. Na hora que você corta as bolsas, a gente fica sem mão de obra. Isso é grave, porque 95% da pesquisa no Brasil é feita nas universidades", conta Castilho.

Para correr atrás do prejuízo, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) vai investir R$ 100 milhões em pesquisa e tecnologia para combate à covid-19.

"Por mais que ponham milhões agora, a gente não consegue nem importar um equipamento ou um reagente, porque as cadeias de transporte de carga no mundo colapsaram", explica Castilho. "Claro que [essa verba] adianta muito, mas a nossa resposta teria sido mais rápida se a gente tivesse um processo permanente de investimento em ciência e tecnologia, como aconteceu durante 10 anos até 2015. A resposta do Brasil à zika foi ilustrativa. Fomos tão rápido quanto qualquer outro país."

Na UFRJ, o esforço começou já no início de fevereiro. Durigon, da USP, se ressente de não ter tocado tudo logo em dezembro, quando pipocavam informações desconexas do surgimento de uma doença misteriosa na China.

Quando o [o presidente dos EUA] Donald Trump diz [aos cientistas] que quer uma vacina urgentemente, ele está sendo um idiota. Isso tem que ser pensado muito antes, é preciso investimento. No momento em que o Brasil opta por desinvestir em pesquisa e tirar bolsa, isso significa um atraso científico, e vamos pagar o preço

Eurico Arruda Neto, da USP Ribeirão

SIGA TILT NAS REDES SOCIAIS

- Twitter: https://twitter.com/tilt_uol

- Instagram: https://www.instagram.com/tilt_uol/

- WhatsApp: https://uol.page.link/V1gDd

- Grupo no Facebook Deu Tilt: http://bit.ly/FacebookTilt

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.