O Dilema das Redes: filme da Netflix liga redes sociais ao vício em drogas

Existem apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários: a de drogas e a de software.

Citada no filme "O Dilema das Redes", da Netflix, a sentença do professor da Universidade de Yale Edward Tufte leva o usuário a se reconhecer como personagem, e não mero espectador, do documentário sobre os impasses de uma era de vícios tecnológicos. Personagem, não: produto *.

Quem acompanha notícias e pesquisas recentes sobre os impasses do mundo atual —polarização, ansiedade, depressão, desconexão com a realidade, fake news— pode imaginar que se trata do remake de algum filme de suspense. O problema é que o final desta história está em aberto. E o que se anuncia não é nada promissor.

Quem diz isso não são apenas os profetas do apocalipse avessos a mudanças, mas os próprios engenheiros deste novo mundo que nos reconfigurou. Fazem parte do elenco, entre outros, Tristan Harris, ex-designer ético do Google; Tim Kendal, ex-presidente do Pinterest; Justin Rosenstein, ex-engenheiro do Facebook; Roger McNamee, investidor em tecnologia, e Jaron Lanier, cientista da computação e autor de "Dez argumentos para você deletar agora suas redes sociais". Eles dividem suas análises sobre a tecnologia com nomes como Arthur C. Clarke e Sófocles, de quem é a frase de abertura do documentário: "Nada grandioso entra nas vidas dos mortais sem uma maldição".

A maldição do século 21 transformou nossa atenção no objeto mais cobiçado das grandes corporações. Somos, em outras palavras, o que foi o petróleo para o século 20 e a extração de minérios, como ferro e ouro, nos séculos passados.

A ideia básica, como mostra Tristan Harris, hoje um militante contra o vício das redes, é que se você não está pagando pelo produto, você é o produto.

Criadas para facilitar conexões e aprofundar laços entre pessoas que curtiam e compartilhavam coisas em comum, essas plataformas logo descobriram a fórmula de fazer dinheiro. Para isso era preciso transformar seres sociáveis em seres manipuláveis. Aqui mora o dilema.

O filme mostra como isso já está acontecendo, mesmo para quem garante só usar as redes para fins recreativos, todos os dias, todas as horas do dia —e jura nunca ter se viciado.

Dopamina e algoritmos

A premissa básica é que temos uma necessidade biológica básica de nos conectar com outras pessoas. Desde sempre. Isso afeta diretamente a liberação de dopamina como recompensa. As redes otimizam essa conexão e criam um potencial viciante. Querem que passemos cada vez mais tempo conectados e expostos a mensagens e ofertas de todo tipo.

Até aí, tudo pode ser assustador, mas não exatamente uma novidade desde que levamos os aparelhos ao banheiro pela primeira vez.

O problema é que, ao longo dos anos, essas grandes empresas reuniram um arsenal de informações sobre nossos comportamentos e passaram a nos conhecer melhor do que qualquer outra pessoa, inclusive nós mesmos. Isso significa não só que eles sabem como está nossos humores e nossa saúde mental em determinada fase da vida, mas o que este estado alterado nos leva a fazer.

Os sistemas são capazes de antecipar tendências. Prever comportamentos por modelos de algoritmos. E vender esta tendência para quem quer saber como nos acessar quando estivermos propensos a compulsões. Podem, com isso, moldar e mudar nossos comportamentos conforme descobrem o que nos engaja e mobiliza.

As redes sociais, como mostra um dos entrevistados, é nossa chupeta quando nos sentimos desconfortáveis, solitários, com medo. Elas atrofiam nossa habilidade de lidar com problemas reais e diversos. A questão é que estaremos sempre desconfortáveis, solitários e com medo diante de padrões de beleza e comportamento que só quem seguimos parecem alcançar. E nos deprimimos e passamos mais tempo nas redes para compensar a frustração.

Tudo já seria preocupante o suficiente se esse ciclo vicioso fosse manipulado apenas para vender batata frita ou calça jeans.

Torna-se um abismo civilizatório quando a lógica é replicada por organizações políticas que comercializam medo a preço baixo para revender engajamento. Não é à toa que grupos terraplanistas se tornaram atores políticos relevantes em pleno século 21. Os manipuladores das redes sabem onde estão as maiores propensões às teorias da conspiração; pior, sabem que estes espaços se tornaram terreno propício para colher engajamento, o santo graal da vida em rede.

Tente conseguir engajamento pedindo ajuda a pessoas com fome neste território virtual. E compare o sucesso da campanha ao engajamento e dinheiro obtidos por quem prometeu erguer um muro para nos salvar dos bárbaros e dos estrangeiros. É o que fez Steve Bannon, o estrategista por trás da onda de populismo de direita que alterou eleições mundo afora e que agora é acusado de colocar no próprio bolso o dinheiro de quem foi manipulado pelo pânico.

A sofisticação das redes, mostra o psicólogo social Jonathan Haidt em certo momento do filme, está relacionada ao aumento gigantesco da depressão, da ansiedade, do suicídio e da internação por autoflagelo entre adolescentes nos EUA. Essa geração, que começou a usar redes sociais durante a pré-adolescência, está mais frágil e se arrisca menos na vida. O índice dos que já saíram em um encontro ou tiveram qualquer interação romântica tem caído rapidamente conforme cresce o uso das plataformas digitais.

A explicação é que nosso cérebro não evoluiu conforme o poder de processamento dessas máquinas desde a sua invenção. Podemos administrar amigos e amores em comunidade. Mas numa comunidade de milhares de seguidores, o bug é iminente.

Como escapar?

Desde o começo de século, a polarização política e a intransigência dentro das bolhas não têm sido só consequência da vida em rede, mas a sua condição de existência. Se não tivermos a quem odiar, não entregaremos aos donos do negócio o engajamento que eles mais desejam. Por isso clicamos e navegamos como coelhos em busca de cenoura estrategicamente penduradas em anzóis à frente do nosso nariz.

No filme, as referências a distopias recentes, como "Matrix" e "O Show de Truman" estão ali para mostrar que este processo já está em curso e desativá-lo não vai ser nada fácil. Antes é preciso nos reconhecer dentro da matrix.

Ao fim do documentário, os entrevistados dão breves e preciosas dicas de como conseguiram, eles mesmos, diminuir os danos do uso das plataformas que ajudaram a criar. Vale anotar cada uma delas. Spoiler: alguns deles não deixam seus filhos expostos a essas redes.

A pergunta que fica é se nós, que não somos exatamente terraplanistas nem compramos automóveis só porque os algoritmos entenderam que era a hora de nos bombardear com anúncios, devemos abandonar as redes de vez.

Existe, afinal, um lado na história que não criou um inimigo imaginário nem fica em choque quando um youtuber visivelmente despreparado quer te contar uma verdade que o mundo deseja esconder.

Este lado menos propenso a conspiração está com raiva, e com razão, diante de notificações e notícias que talvez não chegariam a eles pelas vias tradicionais. É verdade que, nesta segunda década do século, vimos o crescimento de movimentos negacionistas, anticientíficos, antivacinas, mas é verdade também que foi nas redes sociais que passamos a seguir referências do debate e do conhecimento que antes não frequentavam os veículos de massa, como a TV; eles trouxeram para mais perto experiências e questões que nem sempre estavam no radar dos veículos tradicionais.

Conectados a pessoas e coletivos de diversos estados, países e periferias, muitos de nós estamos falando mais sobre genocídio indígena, sobre racismo, sobre lutas igualitárias que nem sempre eram pautas ou assuntos nas bolhas onde já moramos, estudamos ou consumimos.

Estamos mais intransigentes, é verdade, mas com quem estamos brigando não é exatamente com quem deveríamos brigar? Não era isso o que deveríamos fazer também nos círculos offline para quebrar outros círculos de exploração e opressão?

Será que devemos mesmo nos desengajar para salvar o que nos resta de sanidade? Ou o preço dessa sanidade é deixar de ver o que acontece em tempo real para preservar nosso tempo de vida?

Em outras palavras, sem as redes quais ferramentas de organização social e pressão por mudanças podem ser acionadas?

As respostas não são simples nem estão perto de serem respondidas entre tantos e necessários alertas do documentário —que, no fim das contas, usa para captar nossa atenção a mesma linguagem alarmista das redes que tenta combater. E consegue.

* Antes de terminar o texto, preciso admitir que sou um desses produtos.

Eu não desativo minhas notificações do celular aos finais de semana.

Eu levo o aparelho para caminhar.

E para a cama.

Eu acordo na madrugada para conferir mensagens.

Eu interajo com outros usuários nas horas que eu deveria descansar.

Eu tenho o aplicativo de todas as redes que um ser humano (não) poderia ter.

Eu ando mais ansioso diante da possibilidade de ser acionado a qualquer hora.

Eu me deprimo com as notícias e mensagens que me chegam a qualquer hora e lugar.

Eu sinto princípios de pânico toda vez que saio sem o aparelho.

Eu deslizo pela tela como um jogador em busca de recompensa.

Eu me alegro quando alguma postagem é elogiada.

E fico derrubado quando alguém aproveita a distância entre nós para atacar meus pontos mais frágeis --que, por alguma razão, deixei expostas nas minhas páginas.

Minha desculpa é que preciso disso para trabalhar. Como jornalista, preciso saber o que acontece. E preciso de canais para divulgar como interpreto o que acontece.

Foi minha explicação para, na sexta-feira passada, sair com meu filho para uma volta de bicicleta no quarteirão equilibrando o guidão apenas com uma mão.

A outra segurava o aparelho.

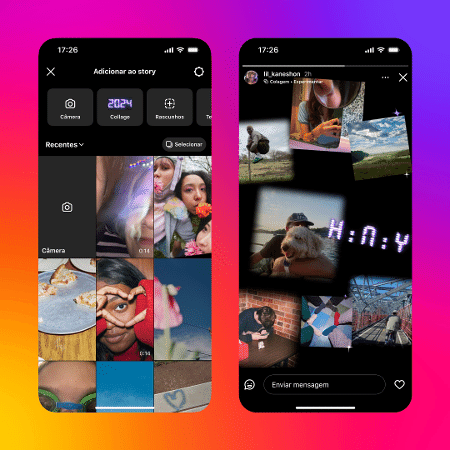

Esperava uma resposta por email, mas passei o tempo todo registrando e postando nossa volta nos stories com filtros e músicas para a ocasião.

Eu acho que preciso de ajuda. Acho que todos nós precisamos.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.