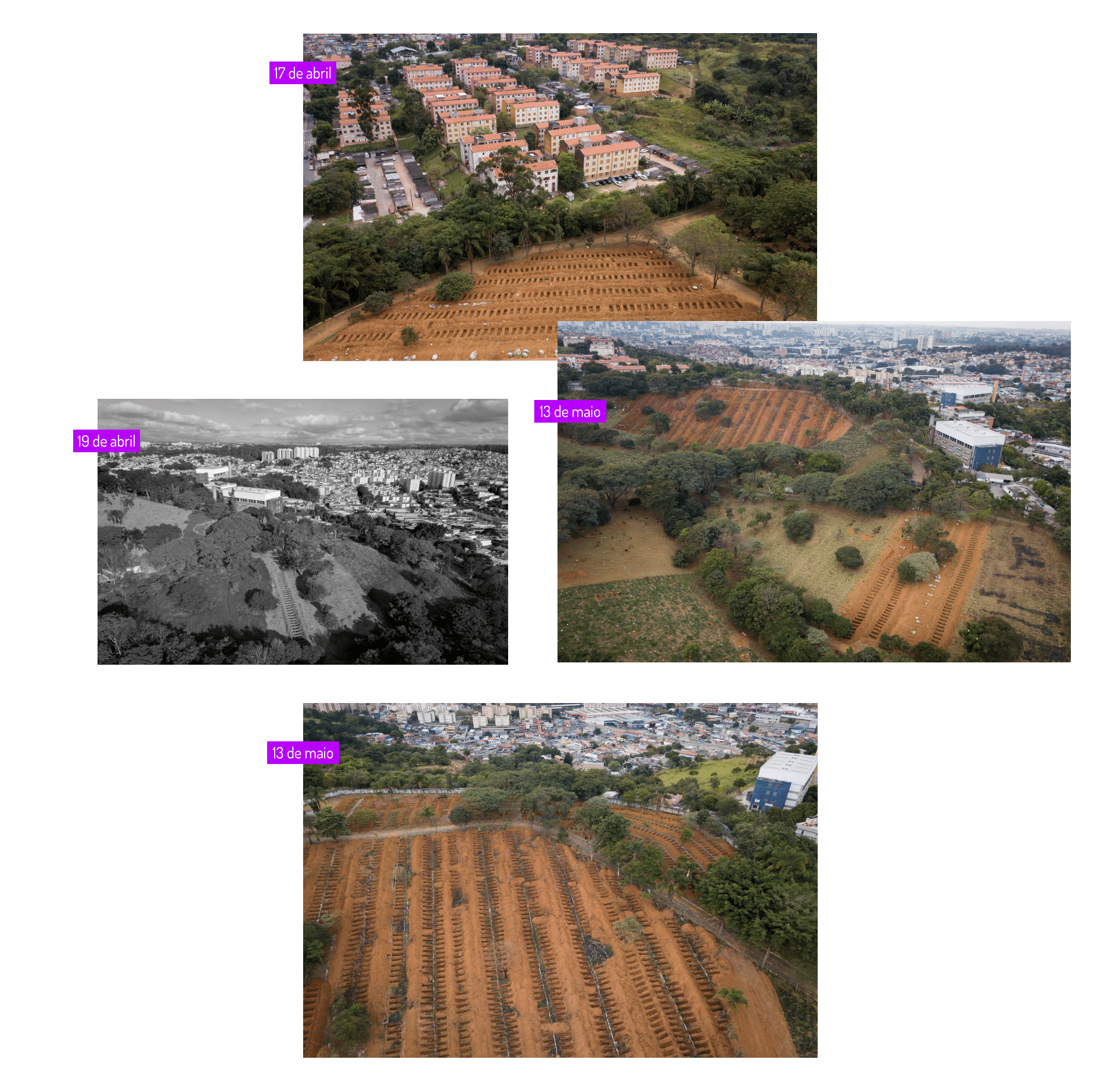

"Proteja sua vida, cuide dos seus, evite ao máximo, não saia de casa", dizia a mensagem do rapper Cocão Avoz, que acompanhava as imagens aéreas feitas pelo cineasta João Wainer no Cemitério São Luiz. Eram trinta segundos, marcados por um sinal cardíaco, das primeiras covas sendo abertas para receber as vítimas da Covid-19 no extremo sul de São Paulo.

O fotógrafo, educador e artista visual Marcelino Melo, de 25 anos, o Nene, viu aquilo e custou a crer que as notícias vindas de Wuhan, a 18 mil quilômetros dali, na China, batiam tão rapidamente à sua porta. Da casa dele, ali do lado do cemitério, não era possível ouvir o ronco dos tratores e das retroescavadeiras que reviravam a terra e abriam valas alinhadas. Milhares delas, como numa esteira industrial.

Impactado pelo vídeo, ele pegou seu drone, pedalou cerca de dois quilômetros até o estacionamento de uma escola vizinha e, numa curva do muro do cemitério, fez o primeiro sobrevoo. "Só para ver como estava a situação."

Naquele 19 de abril, o menino do drone, como é conhecido desde que comprou um Mavic Pro, em 2015, deu início à série "Código de Barras" e passou a fotografar periodicamente o avanço das valas. A 120 metros do chão, clicou o morticínio que marca na terra sua geometria única.

"Eu fiquei chocado, não esperava encontrar tantas covas sendo abertas", conta. "É a banalização da experiência da morte. Enquanto a gente ficar tratando como números e não como nomes, vai continuar sendo frio. E a consequência é a favela saindo para a rua."

Um boletim com as novidades e lançamentos da semana e um papo sobre novas tecnologias. Toda sexta.

Um boletim com as novidades e lançamentos da semana e um papo sobre novas tecnologias. Toda sexta.