Carine Wallauer/UOL

Carine Wallauer/UOL Com 57% do corpo tomado por cicatrizes, a modelo paulista Amanda Carvalho, 20, convive diariamente com as marcas da violência doméstica. Em 2014, seu pai ateou fogo em sua mãe, que morreu 24 horas depois, e também a atingiu. Ela, assim como suas três irmãs, é órfã do feminicídio. Sua realidade dá rosto a um problema significativo, mas subnotificado.

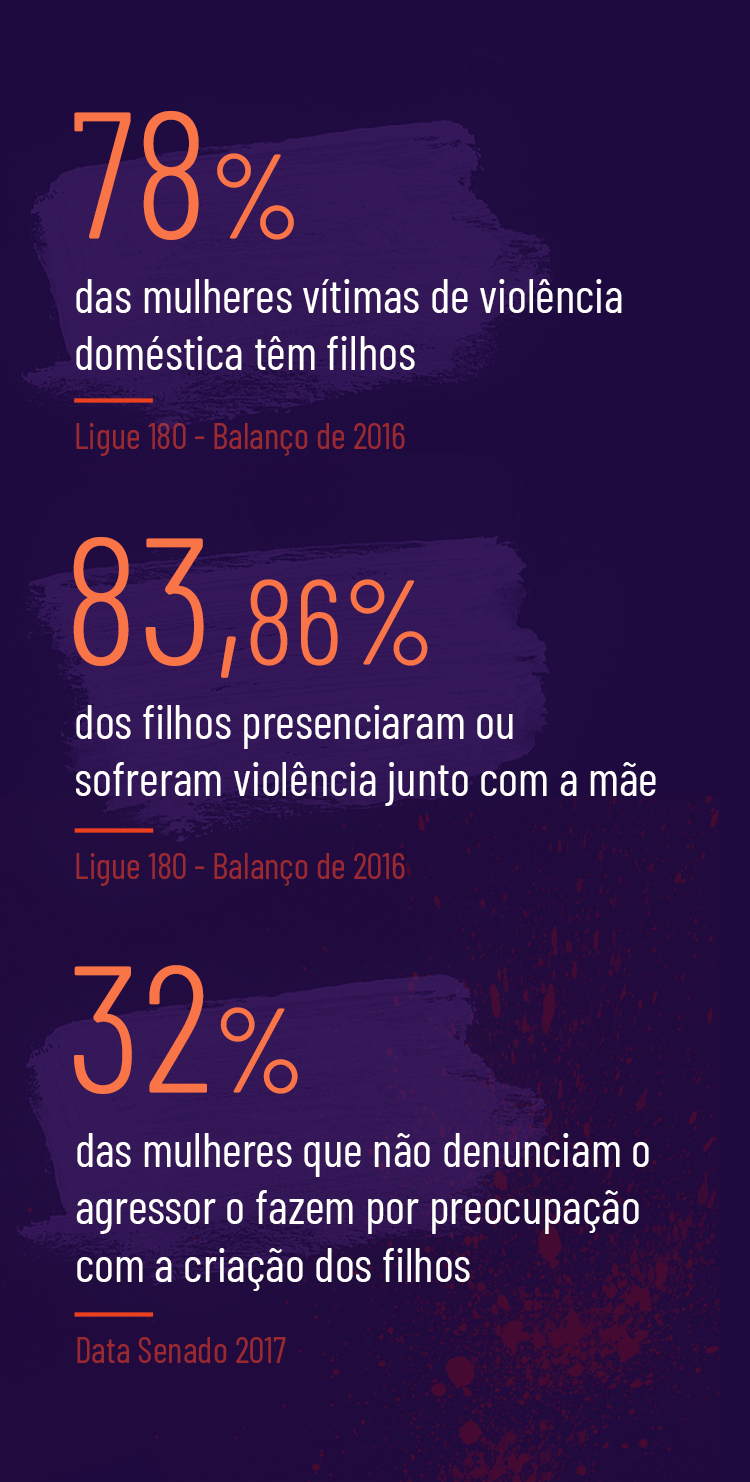

Tema de debates acalorados, políticas públicas e campanhas de conscientização, a violência doméstica é um assunto urgente. Quinto país que mais mata mulheres no mundo, o Brasil --onde, a cada dois segundos, uma mulher é agredida física ou verbalmente-- pouco fala sobre aquelas que são as vítimas invisíveis das agressões que acontecem entre quatro paredes: as crianças.

Dados da Pesquisa de Condições Socioeconômicas e Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (PCSVDF Mulher), realizada nas capitais nordestinas, em dezembro de 2016, único levantamento de violência doméstica realizado no país que leva em consideração quais são as consequências sofridas pelos filhos, mostram que cada vítima de feminicídio deixa, em média, três órfãos. Cerca de 20% dessas crianças acabam tendo de viver com a família do agressor.

Não é só quando apanham que elas são vitimizadas. Para a psicóloga Manuela Lainetti, que atende crianças vítimas de violência no CNRVV (Centro Nacional de Referência para Vítimas de Violência), "presenciar já é uma forma de abuso psicológico em si". Os traumas, dependendo da idade, das circunstâncias e da frequência, podem ser tão grandes quanto os de um soco.

Como diz Maria da Penha, símbolo nacional da causa e mulher que deu nome à principal lei que trata do assunto, "as crianças são as maiores vítimas invisíveis da violência doméstica". É preciso tirá-las da invisibilidade.