Lei pode obrigar crianças a conviverem com abusadores

Cristina* acha que poderia ter sido diferente se tivesse dinheiro para fazer frente ao exército judicial do ex-marido. Serena* tinha dinheiro – os gastos do processo já passaram de R$ 200 mil – mas se culpa por ter gravado sem acompanhamento os relatos de abuso do filho. Sob a acusação de induzir a fala da criança, a gravação acabou por prejudicá-la na Justiça. Ana Lúcia* desconfia que houve corrupção no caso que a afastou de seu filho e de seu emprego.

Cristina é cantora e garçonete. Ana Lúcia, psicóloga. Serena, arquiteta. Histórias de vida muito diferentes se cruzam em um enredo sinistro. Elas e outras três mulheres ouvidas pela revista AzMina foram afastadas dos filhos após relatarem suspeitas de abuso sexual. São, de acordo com as decisões judiciais, “alienadoras”.

Baseada na controversa teoria de Richard Gardner, a lei nº 12.318/2010 definiu a alienação parental como a “interferência na formação psicológica da criança ou adolescente”, praticada por um dos genitores (ou avós e outros parentes) contra o outro. A justificativa era proteger os filhos de casais separados – principalmente, os que estão no centro de processos litigiosos – e garantir a convivência com ambos os pais. A lei prevê que, caso haja indícios de difamação ou de práticas que dificultem o contato com o pai ou a mãe, a Justiça poderá determinar medidas, inclusive, para assegurar a proximidade com o genitor vítima da alienação.

O problema é que, com isso, suspeitas de abuso reportadas às autoridades vêm sendo consideradas provas de alto grau de difamação e afastamento deliberado. Medidas protetivas contra o ex-cônjuge também podem ser consideradas “alienação”, se a Justiça entender que foram infundadas. As penalidades vão de advertência, reversão da guarda, até a suspensão da convivência familiar, como aconteceu com Ana Lúcia.

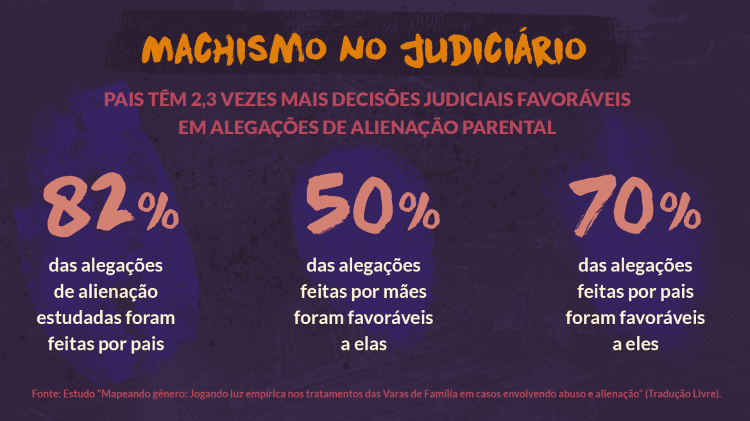

Não há estudos quantitativos sobre a aplicação da lei da alienação parental nos tribunais do Brasil. O maior estudo empírico realizado sobre o tema, publicado em 2017, nos Estados Unidos, analisou 238 casos ao longo de 11 anos. A conclusão foi que os homens tiveram uma probabilidade 2,3 vezes maior de obter a inversão da guarda sob alegação de alienação parental em comparação às mulheres que apresentaram o mesmo argumento.

Ainda de acordo com a pesquisa, a lei da alienação parental pode ter sido usada para melhorar as chances de homens com outras ações em curso nos tribunais norte-americanos. Pais acusados de abuso que rebateram acusando a mãe de alienação parental tiveram sentença favorável, no caso da alienação, em 72% dos casos, um índice superior aos que não foram acusados de abuso (69%). A decisão – também em relação à acusação de alienação – foi favorável aos pais na ampla maioria dos casos envolvendo acusação de violência doméstica (73%), violência contra criança (69%) e abuso sexual contra a criança (81%).

“A lei da alienação parental representa um retrocesso na preservação do melhor interesse da criança”, sentencia Iolete Silva, integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e do Conselho Federal de Psicologia (CFP). Para a conselheira, os mecanismos punitivos previstos na lei são contraditórios, pois, “ao punir o cuidador, também estaremos punindo a criança e o adolescente, alijando-os de atores significativos em seu processo de desenvolvimento.”

“A lei da alienação parental desconsiderou tudo o que, até então, havia sido comprovado por pesquisas realizadas sobre o tema separação conjugal e guarda de filhos no país”, afirma Analícia Martins de Souza, doutora em psicologia social e autora do livro Alienação Parental: Um novo tema nos juízos de família (Cortez Editora, 2010). Ao invés de se apoiar nos estudos sobre o tema – produzidos por acadêmicos e especialistas em direito de família – a justificativa do projeto da lei da alienação parental utilizou um livro produzido por associações de pais separados e materiais traduzidos por esse tipo de organização.

Analícia explica que a disputa entre ex-cônjuges é recorrente em divórcios e pode influenciar a interpretação de sintomas físicos ou psicológicos como possíveis sinais de abuso, sem que isso implique, necessariamente, manipulação deliberada da mãe ou do pai, um dos pressupostos da teoria da alienação parental.

Ou seja, há uma confusão entre as atitudes dos cônjuges e fenômenos psicológicos. “A lei define alienação parental como uma conduta, mas, na psicologia, fenômenos psíquicos são insuficientes para comprovar a ocorrência de fatos concretos”, detalha Analícia. A rejeição da criança não prova, por si só, que ela tenha sido abusada por um dos pais ou manipulada pelo outro.

“Dedo na ferida”

Defensores da legislação afirmam que os eventuais equívocos no uso da lei da alienação parental são exceção. “A lei põe o dedo na ferida de quem transforma o filho em objeto de vingança de uma relação conjugal mal resolvida”, diz o advogado Rodrigo da Cunha, presidente do Instituto Brasileiro do Direito de Família. Para ele, há um efeito “pedagógico” na normativa, maior do que o efeito jurídico.

“É como a lei Maria da Penha, que veio dar proteção e inibir a violência contra a mulher. Mas algumas abusam, alegando que qualquer discussão mais acirrada é violência e utilizando isso como estratégia de reivindicação de direitos”, compara Cunha.

Outro conhecido rosto na defesa da legislação é Analdino Rodrigues, presidente da Associação Brasileira de Pais Separados (Apase). “Erros pontuais da Justiça não abalam a credibilidade da lei da alienação parental”, afirma. Segundo ele, 8 em cada 10 acusações de abuso sexual contra crianças são falsas e motivadas por ressentimento das mulheres, que as utilizam para extrair bens materiais de seus ex-companheiros. “Sabia que existem pensões de R$ 20, 30 mil reais, menina? Com que se gasta esse dinheiro?”, questiona.

Números irreais

Os números citados por Analdino não têm respaldo em qualquer estudo, mas, ainda assim, são propagados pela Apase e, até mesmo, por autoridades. A estatística de que 80% de acusações de abuso são falsas chegou a ser mencionada pela psicóloga forense Glícia Brazil, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em uma entrevista ao jornal O Globo. A assessoria de Comunicação do TJ-RJ informou desconhecer pesquisa do órgão sobre o assunto. O dado, porém, continua a ser repetido e fundamentou uma sugestão legislativa que torna a falsa denúncia de estupro crime hediondo e inafiançável.

O número chama a atenção pela discrepância em relação ao verificado em estudos empíricos. Nos Estados Unidos, um levantamento do Serviço de Proteção à Criança (CPS, na sigla em inglês), envolvendo 320 mil casos em quatro estados, concluiu que menos de 1% dos relatos de abuso infantil foram infundados e deliberadamente falsos – incluindo casos de violência física, sexual e negligência. A estimativa de alegações falsas de abuso sexual contra crianças e adolescentes alcança de 4,7% a 7,6%, em outros estudos empíricos – nada próximo dos 80%.

Alienação parental agora é crime

Brasil incluiu a prática nas formas de violência psicológica contra crianças e se tornou, assim, o país com a lei mais dura em relação ao tema

A lei da alienação parental vem ganhando força sem precedentes no Brasil. Em 5 de abril, entrou em vigor uma nova normativa (lei nº 13.431/2017), que criminaliza como violência psicológica os atos de alienação parental e abre a possibilidade de a Justiça aplicar contra o genitor considerado alienador medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Maria da Penha. Ou seja, a acusação de alienação parental pode, agora, ser punida com prisão – tornando a legislação brasileira a mais dura já aplicada sobre o tema.

Ainda assim, pouco se fala sobre o assunto no país. Na internet, grupos de mães compartilham seus temores sobre o avanço da lei e sobre os riscos que ela representa. Em maio, algumas delas estiveram na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos da Câmara dos Deputados, em audiência fechada, para denunciar a má utilização da lei.

Em Portugal, a juíza Maria Clara Sottomayor, do Tribunal Constitucional (equivalente ao Supremo Tribunal Federal do Brasil), vem questionando a validade científica da teoria da alienação parental e sua aplicabilidade ao direito de família. Em artigo científico, ela defende que a presunção da inocência – a princípio do direito que leva à absolvição do réu caso as provas sejam inconclusivas – não deveria ser usada para relativizar a proteção à infância.

Sottomayor alerta, ainda, para a discriminação de gênero que fundamenta a tese da alienação parental. A teoria “revelou ser uma interpretação misógina da recusa da criança em conviver com o progenitor não guardião, que presume a maldade, o egoísmo e a irracionalidade das mulheres, gerando situações de risco para as crianças”, afirma a jurista, que enviou à reportagem seu artigo, justificando que o dever de reserva a impede de conceder entrevista sobre temas em discussão na suprema corte portuguesa.

A pesquisadora Ana Liési Thurler, integrante do Núcleo de Pesquisas e Estudos sobre a Mulher da Universidade de Brasília (Nepem/UnB), compartilha interpretação parecida com a de Sottomayor. Para a brasileira, a lei da alienação parental é parte de “uma reação masculinista” à Lei Maria da Penha e acaba por dificultar o rompimento dos ciclos de abuso.

“A fantasia misógina de que acusações são frutos de ressentimento das mulheres não encontra respaldo na realidade”, defende a Ana Liési, autora do livro Em Nome da Mãe. O não reconhecimento paterno no Brasil (Editora Mulheres). No país, três em cada quatro pedidos de divórcio são feitos por mulheres, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Quando há histórico de violência doméstica, mesmo que não direcionada à criança, é um risco impor a convivência com o agressor”, alerta a pesquisadora.

O caso de Joanna

Esse risco custou a vida da menina Joanna Marcenal Marins, morta em 13 de agosto de 2008, aos 5 anos, 13 dias antes da sanção da lei da alienação parental. Embora a normativa não estivesse vigente, Joanna foi afastada da mãe, Cristiane Marcenal, e entregue ao pai após um laudo apontar a alienação parental.

A menina havia contado à psicóloga perita que o “papai André” era “mau”. A fala de criança, assim como denúncias anteriores de maus-tratos feitas pela mãe, fundamentaram o laudo acusatório contra Cristiane, caracterizada como alienadora. O juiz determinou reversão da guarda, sem direito a visitas, por 90 dias. Menos de um mês depois, Joanna teve convulsões.

Levada ao hospital, foi atendida por um falso médico, que lhe deu alta ainda desacordada. A autópsia apontou como causa da morte meningite viral e confirmou que a menina havia sofrido violência. O corpo tinha hematomas e queimaduras. Uma babá contratada pelo pai, o técnico judiciário André Marins, relatou ter encontrado Joanna suja de fezes e amarrada com fita crepe na cama.

André foi solto em 2011, após um ano de reclusão, e continuou trabalhando no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde conta ter sido “muito bem recebido” pelos colegas. “Ela [Cristiane] devia tirar esse ódio do coração”, afirmou, em entrevista, após a libertação.

O descrédito quanto a relatos de crianças tem levado a situações extremas. Nos últimos meses, meninas do Brasil e Uruguai chegaram a gravar o próprio estupro para que adultos acreditassem nelas.

Na Espanha, a mãe da pequena Maria* acreditou quando a filha contou ao pediatra que sentia dor ao urinar “desde que o papai enfiou a unha”. A Justiça não. O caso foi arquivado, e atribuído ao litígio do ex-casal, até que, aos 9 anos, Maria gravou áudio do pai confessando abuso, em um caso que chocou o país.

No México, a Suprema Corte declarou inconstitucional a lei da alienação parental, após a morte de três crianças, da mãe e avós. A família suicidou-se quando o tribunal ordenou a entrega das crianças ao pai, mesmo tendo ele sido acusado de abuso.

Acusações infundadas

O caso de Joanna Marcenal representa a máxima tragédia diante de violações contra crianças e processos litigiosos dos pais – e da inabilidade do Poder Judiciário em preservar o interesse de meninos e meninas. Mas denúncias caluniosas também podem ter impacto devastador na vida das famílias. No início deste ano, o vendedor Atercino Ferreira de Lima Filho, 51 anos, deixou a cadeia após 11 meses de prisão. Ele havia sido condenado a 27 anos de detenção por abusar sexualmente dos dois filhos durante a infância.

Atercino passou 15 anos tentando provar sua inocência. Adultos, os filhos inocentaram o pai e contaram ter sido obrigados a mentir, sob ameaças e espancamentos. “Quero ir para casa, comer uma pizza, curtir minha família, que eu mais amo e mais quero na minha vida”, afirmou Atercino aos jornalistas, na saída da penitenciária.

Sobrevivente de abuso sexual na infância e adolescência, a gaúcha Elisabeth Nonnenmacher, ressalta que nem toda denúncia não comprovada é resultado de má-fé. “A ausência de provas não significa que a violência não tenha ocorrido e que novos fatos não possam aparecer”, diz ela, que transformou seu sofrimento em ativismo. Somente aos 40 anos, Elisabeth conseguiu romper o silêncio e denunciar o próprio pai, condenado por pedofilia e incesto.

O preço da denúncia

Após documentar abuso sexual, executiva perdeu a guarda do filho, o emprego e terá que leiloar a casa para pagar os custos do processo judicial

O divórcio da Ana Lúcia* não envolveu litígios por pensão alimentícia. A guarda foi compartilhada. “Ele era um pai presente, até um tanto obsessivo”, conta a psicóloga, que trabalhava como diretora de Recursos Humanos em uma grande organização, com remuneração de cinco dígitos.

Ana Lúcia percebeu comportamentos estranhos no filho, especialmente quando retornava da casa do pai, mas atribuiu ao divórcio. Foi um desenho da criança, de 4 anos, representando uma ereção, que disparou o alerta. Suspeitou de exposição a conteúdo pornográfico. Era bem mais do que isso.

“Eu não podia perguntar diretamente. Eu o chamava para desenhar, fazer pão, quando voltava da casa do pai. E íamos conversando, eu perguntava o que ele tinha feito. Ele ia contando casualmente as ‘brincadeiras’. Quando ele falou que tomava banho com o irmão do papai, e o xixi do irmão do papai era branco, gelei”, conta. O ex-marido não tem irmão.

O teor das conversas fez com que a psicóloga gravasse e denunciasse o abuso. O áudio consta no processo. Os documentos estão meticulosamente organizados. São centenas de folhas classificadas em plásticos de papel de carta. Processo, laudos, áudios, anexos.

“Veja bem aqui”, aponta o trecho em que descrevem a retirada de seu filho de casa. A criança teria sido encontrada em ambiente sujo, escuro, insalubre, e corrido para os braços de oficiais, que cumpriam a busca e apreensão num final de semana.

Olho ao redor a casa ampla, impecável, com decoração branca e minimalista, em um condomínio de classe média alta. Confiro mais uma vez o endereço. Sim, referem-se àquela casa. Ana Lúcia conta que o menino estava assustado, chegou a se esconder embaixo da cama – situação bastante comum em casos similares.

“É claro que um processo como este abala a pessoa. Isto não significa que eu esteja louca, que tenha estado louca”, afirma, negando as acusações do processo. O ex-marido a chamou de psicopata, disse que ela teria abusado do menino para culpá-lo. Ana Lúcia submeteu-se a testes psicológicos e psiquiátricos padronizados, todos normais. “Fiz até o teste de Rorschach, usado em avaliação de psicopatas, o mesmo que a Suzanne Von Richtofen fez”. “Avaliação normal, com agressividade reduzida”, diz o resultado.

A casa onde estamos irá a leilão. Ana Lúcia perdeu o emprego durante o processo, atrasou prestações do financiamento imobiliário. Os investimentos se foram com os custos dos advogados. Dívidas acumulam-se. Enfrentou meses de desemprego, até conseguir uma recolocação, com cargo e salário menores. Mas foi demitida quando enviaram para a direção da nova empresa, por email, cópia da contra-acusação de abuso e alienação parental. Tem crises frequentes de enxaqueca – remarcamos a entrevista em meio a uma delas.

Ana Lúcia desconfia que houve corrupção no Judiciário e denunciou a psicóloga contratada pelo ex-marido por má conduta profissional, em função da emissão de parecer sobre Ana Lúcia sem avaliação. O processo corre em sigilo no Conselho Regional de Psicologia.

Proibida de ter contato com Lucas*, lamenta ter denunciado, não poder mais protegê-lo, e tudo que o processo trouxe para a família, incluindo a filha adolescente. Mas não desistiu. Esteve em Brasília, quer mudar a lei. Deposita esperança na Comissão Parlamentar de Inquérito dos Maus Tratos contra Crianças e Adolescentes, instaurada no Senado. Esperança comedida, incerta. “Mas, um dia, meu filho vai crescer. Vai saber que é amado, que sempre acreditei nele.”

“O papai machucou meu bumbum”

Reviravolta processual levou arquiteta a perder guarda do filho após relato de abuso

Os acontecimentos dos últimos anos voltam sempre à mente da arquiteta Serena*, como o trailer de um filme. O divórcio. Os sinais de abuso. O processo que culminou na perda da guarda de André*. O que poderia ter sido diferente? Talvez se tivesse aberto mão da pensão alimentícia e deixado o ex-marido se afastar de vez do filho. Ou se não tivesse esperado para ir ao hospital Pérola Byington, especializado no atendimento a vítimas de abuso; ou se tivesse desistido de tudo.

Os gostos peculiares do marido causavam certo estranhamento na vida sexual do casal. Havia, porém, afinidades e intimidade. Sentia ternura por aquele homem inteligente, sobrevivente de abuso sexual na infância. “Nunca suspeitei que pudesse repetir aquilo com nosso filho”, conta.

Arredio nos primeiros meses do bebê, o pai aproximou-se um pouco à medida que o filho crescia. Serena cobrava mais convivência do pai com o menino e um pouco de equilíbrio na divisão de responsabilidades. “Mesmo depois que entrei com o pedido de divórcio, eu queria que ele realmente fizesse parte da vida do André”, conta.

Quando era entregue ao pai, a criança chorava. O menino tinha problemas intestinais e Serena notou que os sintomas aumentavam quando voltava da casa do pai.

Por várias semanas, a situação persistiu. Notou que o ânus do menino parecia dilatado. A higienização doía. E ouviu do filho: “O papai machucou meu bumbum”. Atordoada, procurou o pediatra de André e foi orientada a levar o menino ao Hospital Pérola Byington, especializado em abuso sexual.

Consultou advogado e soube que a pena por abuso, de 8 a 15 anos, significaria uma infância distante do pai. Ligou para o ex-marido, disposta a conversar. “Ele me chamou de louca, disse que nunca foi abusado na infância, que eu é quem tinha sofrido abuso”, conta. Seguiu para o hospital na manhã seguinte, mas o resultado foi inconclusivo.

Ela, então, tentou entrevistar o filho, à época com três anos. “Acontece que não sou perita, psicóloga, nada. Eu perguntei, repeti, ele confirmou”, conta. A gravação foi usada contra Serena no processo judicial. Sob a alegação de ter induzido as respostas e, sem provas materiais do abuso, ela foi acusada pelo ex-marido de alienação parental. “Tudo se inverteu. Era como se a criminosa, de repente, fosse eu”, conta.

Trocou de advogado. O risco de perder a guarda do menino era real. Contratou um escritório renomado, com promessa de disponibilidade 24h. O processo prosseguiu, vieram novos advogados. Os gastos chegaram a R$ 200 mil, as dívidas se acumularam.

Serena conquistou o direito de visita, com acompanhante. Tem esperança de que a exposição e o receio de ser descoberto contenham o ex-marido. A perspectiva de criar o próprio filho, de protegê-lo, é o sonho que a movimenta.

O que dizia o criador da teoria da alienação parental

Richard Gardner, um psiquiatra dono da própria editora nos EUA, defendia que as mulheres fossem encorajadas a satisfazer os maridos para reduzir incesto

A teoria que embasou a lei da alienação parental no Brasil – e legislações semelhantes em países ibéricos e latino-americanos – foi desenvolvida pelo médico estadunidense Richard Gardner. Psiquiatra e perito especializado na defesa de acusados de abuso sexual, ele descreveu o que chamou de síndrome da alienação parental (SAP), um distúrbio do qual sofreriam as crianças que desenvolvem comportamento de aversão a um dos genitores. A teoria foi originalmente publicada por Gardner em sua própria editora, a Creative Therapeutics, e em revistas que não adotavam a revisão por pares, norma consagrada em periódicos científicos.

Ainda assim, a tese da SAP ganhou força nos poderes Legislativo e Judiciário de muitas nações. Tal repercussão se explica pela oferta de “soluções fáceis e lineares para resolver problemas complexos, simplificando o processo de tomada de decisão”, explica a juíza Maria Clara Sottomayor, do Tribunal Constitucional Português – equivalente ao Supremo Tribunal Federal – em um artigo científico. Gardner atribui a rejeição da criança ao pai ou à mãe, no contexto de divórcio, à lavagem cerebral conduzida pelo detentor da guarda, quase sempre a mulher.

Uma leitura atenta da obra do psiquiatra revela, porém, pressupostos preocupantes, como a naturalização do contato sexual entre crianças e adultos e a persistente desqualificação das mulheres como “histéricas”.

“Há um pouco de pedofilia em cada um de nós”, afirma o autor no livro Sex Abuse Hysteria: Salem Witch Trials Revisited (Creative Therapeutics, 1991). Diante da descoberta de incesto, o psiquiatra sugeria aconselhamento sexual, encorajando a esposa a ser sexualmente mais responsiva. “Sua sexualidade aumentada pode reduzir a necessidade de que seu marido se volte para a filha do casal em busca de prazer sexual”, escreveu Gardner, em True and False Accusations of Child Sex Abuse (Creative Therapeutics, 1992).

Para Gardner, é função do terapeuta ajudar a mãe a superar a ira diante da descoberta de abuso sexual infantil. “Se a mãe reagir ao abuso de maneira histérica, ou usá-lo como desculpa para uma campanha de difamação do pai, então o terapeuta faz bem em tentar trazê-la ao juízo”, afirma, em mais um trecho de True and False Accusations of Child Sex Abuse.

Gardner, que faleceu em 2003, defendia cuidados especiais para não afastar a criança do adulto molestador. A remoção de um pai ou mãe pedófilo somente deve ser considerada depois que “todas as tentativas de tratamento de pedofilia e de reaproximação com a família se provarem ineficazes”, escreveu o psiquiatra, ainda no livro True and False Accusations of Child Sex Abuse. Ele também recomendava que crianças mais velhas conhecessem a realidade de outras sociedades, nas quais relações sexuais entre adultos e crianças podem ser consideradas normais.

Rejeição científica

Apesar de intensa campanha para a inclusão da SAP no Manual de Transtorno Psiquiátricos (DSM-V), o diagnóstico não foi reconhecido pela Academia Americana de Psiquiatria, nem pela Organização Mundial de Saúde.

No Brasil, a lei da alienação parental – que se apoia na tese da SAP – foi aprovada à revelia do Conselho Federal de Psicologia (CPF). “O CFP, desde o início da discussão no Brasil sobre o assunto, se posicionou criticamente por entender que a patologização e a judicialização não contribuem para a produção de saúde ou para a promoção de desenvolvimento humano”, explica a conselheira federal Iolete Silva.

Mesmo o pressuposto de que as crianças com SAP cortariam relações de forma definitiva como o genitor “alienado”, um dos fundamentos da teoria de Gardner, não foi confirmado em pesquisas empíricas. O Projeto Filhos do Divórcio (Children of Divorce), um amplo estudo realizado com filhos de pais separados nos Estados Unidos, revela tendência inversa. O divórcio é vivido como momento conflituoso pelas famílias, sendo comum o alinhamento da criança com um dos pais. Entretanto, todas as crianças acompanhadas pelos pesquisadores norte-americanos que apresentaram recusa injustificada de convivência com um dos pais após a separação abandonaram o comportamento de rejeição em um ou dois anos.

“A lei da alienação parental brasileira desconsiderou toda a produção científica existente sobre o tema no Brasil, baseando-se em um livro publicado por uma associação brasileira de pais separados e outros materiais e sugestões de associações de pais, ignorando completamente os questionamentos e polêmicas presentes na literatura internacional e brasileira”, diz a psicóloga Analícia Martins, doutora em Psicologia Social e autora do livro Síndrome da Alienação Parental: um novo tema nos juízos de família (Cortez Editora, 2010).

Para sobrevivente de abuso infantil, lei da alienação parental reforça silenciamento

Elisabeth Nonnenmacher, que chegou a ter a sanidade mental questionada por familiares ao relatar abuso paterno, critica tratamento dado a quem tenta proteger a vítima

Elisabeth Nonnenmacher cresceu sob a sombra do abuso – e do silêncio. Os toques inapropriados do pai começaram na infância, há tanto tempo que nem sabe precisar. Eles se misturam às suas primeiras memórias. O medo do descrédito, o amor pelo pai – que oscilava entre a generosidade afetuosa e a perversão – e o condicionamento silenciaram a arquiteta gaúcha, que teve a vida adulta marcada pela depressão e pela ideação suicida.

“Percebi que algo não estava certo quando meu pai me pediu sigilo sobre as carícias sexuais que vinha me fazendo há algum tempo”, conta ela. “Ele me chantageou ao perguntar se podia confiar em mim, pois dizia que já não podia mais confiar em outra criança da minha família. Segundo ele, esta outra criança contou para a nossa mãe o motivo de suas partes íntimas terem ficado avermelhadas. Meu pai disse ter negado, e a vítima, então, passou por mentirosa”, lembra. Assim começou o período de condicionamento, para manter sigilo, e o isolamento dos demais familiares.

“É o próprio abusador que aliena a criança dos familiares e não aqueles que denunciam abusos e que tentam protegê-las”, afirma Elisabeth.

No início da adolescência, a menina suplicava a Deus que enviasse ajuda. “Mas a ajuda nunca veio. Ao invés disso, os abusos se intensificaram, ao ponto de eu ser estuprada. Meu pai só parou quando eu mesma o coloquei em risco de ser flagrado.” A situação afetou o aprendizado de Elisabeth, suas relações familiares e sociais, e trouxe dificuldades de todo tipo, inclusive profissionais.

A confirmação de que o pai continuava a abusar de outras crianças a levou a romper o silêncio e, aos 43 anos, se tornar ativista contra a pedofilia. “Decidi apoiar incondicionalmente as vítimas”, conta a gaúcha. Em 2003, lançou o site www.r-eap.org para denunciar seu próprio caso, prescrito. Seu pai, o promotor de Justiça aposentado Rogério Nonnenmacher, foi preso no ano seguinte e condenado pelo abuso de outras duas filhas, meias-irmãs de Elisabeth.

Para a arquiteta gaúcha, a lei da alienação parental reforça o descrédito das vítimas e dificulta a investigação de possíveis abusos. A ativista destaca que, nos casos de abusos intrafamiliares, é comum que a criança tenha sentimentos ambíguos pelo abusador ou, até mesmo, que negue o abuso. “As crianças não conseguem aceitar que o abusador não as ame. Dessa forma, preferem negar os abusos a negar a existência do amor de seus pais”, afirma.

Elisabeth acredita que muitos dos legisladores e juízes desconhecem os mecanismos da violência doméstica e a extensão de manipulações que abusadores sexuais podem utilizar para abafar e distorcer a verdade. “Uma criança abusada que tem a guarda revertida ao abusador revive o desequilíbrio de poder entre ela e o adulto, que pode fazer com ela o que bem quiser”, pontua.

“Na dúvida se realmente aconteceu abuso, preservar as crianças deveria ser prioridade.”

* Nomes fictícios para preservar a identidade das personagens e a ampla defesa dos acusados.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.